Le 10 septembre 1898, Élisabeth de Wittelsbach, Impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, est assassinée sur le quai du Mont-Blanc. La veille, celle que l’histoire populaire a retenue sous le nom de Sissi avait rallié Genève en bateau à vapeur de la CGN, depuis sa villégiature de Caux sur les hauts de Montreux. Accompagnée de plusieurs dignitaires de sa cour, elle voyage incognito sous le nom de comtesse Hohenembs. Le samedi 10 septembre, en début d’après-midi, alors que Sissi quitte l’Hôtel Beau-Rivage pour embarquer sur le bateau « Genève », un individu surgit à la hauteur du monument Brunswick et la frappe au thorax à l’aide d’une lime triangulaire de 10 centimètres. Sissi décède quelques temps plus tard d’une hémorragie interne à l’âge de 61 ans. Dès l’annonce du décès, le Procureur général et le Juge d’instruction se rendent à l’Hôtel Beau-Rivage où les rejoignent trois médecins requis pour procéder à une autopsie partielle. Une fois le corps de l’Impératrice embaumé, il repose dans sa chambre d’hôtel transformée en chapelle ardente.

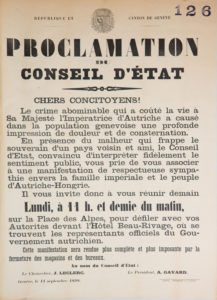

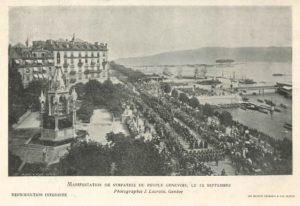

Le lundi 12 septembre à 11h30, à la suite d’une proclamation du Conseil d’État affichée la veille dans les rues de la ville, une « manifestation de respectueuse sympathie envers la famille impériale et le peuple d’Autriche-Hongrie » est organisée sur la Place des Alpes. Devant les représentants officiels du gouvernement autrichien, et alors que les magasins et les bureaux ont été fermés pour l’occasion, une foule considérable s’associe aux autorités civiles, religieuses et militaires de la Suisse entière pour rendre hommage à l’illustre défunte. Le mercredi 14 septembre, un convoi funéraire accompagne la dépouille de l’Impératrice à la gare Cornavin où se déroule la cérémonie de clôture du cercueil. Le lendemain, un train funèbre affrété par la Compagnie du Jura Simplon emporte Sissi vers Vienne.

Quelques instants après l’attentat, Luigi Lucheni (Luccheni selon l’état civil) est arrêté. L’homme de 25 ans est présenté par la presse comme un anarchiste italien, né à Paris de père inconnu et trimballé toute son enfance en Italie d’orphelinats en familles d’accueil. Revendiquant son geste, l’assassin demande, en vain, à être jugé dans le canton de Lucerne où la peine de mort est encore en vigueur. Durant son procès à Genève (10-12 novembre 1898), secondé par un interprète et défendu par Me Moriaud commis d’office, Lucheni prétend avoir voulu tout d’abord tuer le prince d’Orléans, puis s’être décidé ensuite pour l’Impératrice d’Autriche dont il apprend dans un journal la présence à Genève. Assurant avoir mûrement prémédité l’assassinat, l’accusé se présente comme un anarchiste qui, à travers Sissi, a plus généralement voulu frapper « les persécuteurs des ouvriers ». En revanche, contre le réquisitoire du procureur général Georges Navazza qui voit en lui un « instrument de l’anarchisme », il se défend avec énergie d’avoir eu des complices dans la préparation de l’attentat. Au terme de son procès, le régicide est condamné à la réclusion à perpétuité.

Après avoir été maintenu au secret à Saint-Antoine durant l’instruction, Lucheni est transféré à la prison voisine de l’Évêché le 21 novembre 1898. D’après les témoignages, son comportement oscille entre une attitude de détenu modèle, mais quelque peu vaniteux, et des accès d’impulsivité qui le poussent entre autres à agresser le directeur de la prison à la suite d’une mesure vécue comme une injustice (février 1900). Quand il ne travaille pas (notamment à la fabrication d’étuis de bougies), le détenu passe son temps à lire, essentiellement Voltaire et Montesquieu, mais également Schopenhauer, la Bible ou diverses revues. Lucheni perfectionne sa maîtrise du français en prison, à telle enseigne qu’il en fait sa langue d’écriture. En août 1905, indigné par les affabulations d’un article des Annales politiques et littéraires qui le présente comme une « hyène en cage » en proie à une « lente torture » dans les geôles genevoises, il sollicite l’autorisation du directeur de pouvoir répliquer. Dans une longue lettre pleine de verve et d’esprit, il prend la défense de la « bonne Suisse », décrit le bien-être accordé par ce pays aux hôtes de ses prisons et loue le « noble canton de Genève, ce morceau de paradis que les Dieux semblent avoir oublié sur terre exprès pour le donner en exemple aux autres peuples ». Enfin, soucieux d’expliciter son geste et de lui donner sens, il se lance dans la rédaction de ses mémoires (Histoires d’un enfant abandonné à la fin du XIXe siècle racontée par lui-même).

En octobre 1910, à la suite de nombreux conflits avec les gardiens dont le vol des cahiers dans lesquels il consigne ses mémoires, Lucheni est retrouvé pendu dans son cachot. Après autopsie à la morgue judiciaire de Genève, sa tête y est conservée dans du formol, avant d’être finalement donnée à l’Institut d’anatomie pathologique de l’Université de Vienne en 1986.

Entre « péril anarchiste » et pratiques médico-légales: un cas d’école pour l’anthropologie criminelle

Dès les jours qui suivent l’assassinat de Sissi, le cas de l’anarchiste Lucheni occupe la police genevoise, agite les rédactions de la presse locale comme internationale et passionne les plus éminents spécialistes de la psychiatrie légale et de la criminologie. C’est tout d’abord la trajectoire de l’assassin que l’on tente de restituer, en cherchant notamment à déterminer quand et comment il en est venu à épouser les thèses anarchistes. À cet égard, l’instruction se concentre sur l’éventualité d’un complot et tente d’établir des complicités en multipliant les correspondances auprès de différentes polices européennes et jusqu’en Argentine.

Enfant naturel, abandonné par sa mère à sa naissance en 1873, successivement placé dans des hospices et familles d’accueil, Lucheni travaille à Parme, Gênes, dans le canton du Tessin, à Genève, Versoix, Zurich, puis à Vienne et à Budapest. Enrôlé en 1894 dans un régiment de cavalerie à Naples, il fait du service quelques mois en Afrique, puis est congédié de l’armée en 1897. Il entre alors en qualité de domestique chez son capitaine, le prince de Vera, dit Aragona, à Naples, puis Palerme, pour finalement quitter sa place en mars 1898. Selon ses propres aveux, c’est à la suite du refus de l’administration de l’engager comme gardien de prison qu’il commence de nourrir des ressentiments à l’égard du gouvernement italien et des « puissants ». Une conviction qui se serait définitivement renforcée au contact d’ouvriers anarchistes lorsqu’il travaille sur le chantier de la gare de Lausanne en mai 1898.

À une époque où les autorités redoutent plus que jamais le « péril anarchiste », une abondante littérature scientifique s’attèle à déceler les traits anatomiques, psychologiques ou sociaux des criminels en général et, parfois, des anarchistes en particulier. C’est notamment le cas du célèbre professeur de médecine-légale et père de l’anthropologie criminelle Cesare Lombroso. Selon le médecin turinois qui lui consacre une étude publiée moins de deux mois après les faits, Lucheni présenterait un grand nombre de «caractères de dégénérescence communs aux épileptiques et aux criminels purs». Pour Lombroso en effet – qui n’a jamais rencontré Lucheni –, l’homme criminel (L’Uomo delinquente selon le titre de son principal ouvrage) est un individu amoral par atavisme, agissant par nécessité biologique et présentant certains traits anatomiques (arcades sourcilières proéminentes par exemple), psychologiques et sociaux le rapprochant du « sauvage ».

Or, dès le lendemain de l’attentat, soit bien avant la parution de l’article de Lombroso, Lucheni écrit depuis sa geôle au journal napolitain Don Marzio le priant de « contredire tous les journaux qui oseraient [le] qualifier de délinquant ». Au vrai, il anticipe et simultanément récuse l’analyse du savant turinois: « ou comme ce tel professeur (si je ne me trompe pas ce doit être le Lombroso) qui a eu la grande tête de découvrir que l’individu naît tel ». Parfaitement conscient des controverses qui animent la discipline naissante qu’est la criminologie, Lucheni rejette tout autant les théories déterministes de l’école lyonnaise du médecin-légiste Alexandre Lacassagne, selon lesquelles le milieu social est le principal facteur déterminant de la criminalité: « Je vous prie aussi de contredire tous ceux qui voudraient s’honorer en voulant dire que Lucheni ait fait cela par misère. Ce serait absolument faux ». En définitive, l’assassin de Sissi revendique haut et fort son credo anarchiste en concluant sa missive par l’aphorisme suivant: « Qui ne travaille pas ne mange pas (Votre obligé Luigi Lucheni. Anarchiste très convaincu). »

La mise au point que le détenu adresse au journal napolitain prend d’autant plus de relief que son cas a par la suite fait l’objet d’autres études criminologiques, lesquelles discutent abondamment des motivations du crime comme du diagnostic qu’il convient de retenir. L’éminent psychiatres vaudois Auguste Forel se saisit ainsi du dossier en 1902, tout comme son confrère genevois le Dr Papadaki qui conclut, après sa mort en 1910, à l’aliénation mentale de Lucheni. Mais l’étude la plus fouillée est sans conteste celle publiée en 1907 dans les Archives d’anthropologie criminelle, revue alors dirigée par Lacassagne. Sous le titre « Le régicide Lucheni », l’aliéniste genevois Paul Ladame et le professeur de psychiatre à l’Université de Bordeaux Emmanuel Régis restituent l’étude qu’ils ont menée sur le cas de l’assassin de Sissi. Fondée sur les divers écrits de Lucheni, mais également sur un examen anatomique approfondi et des entretiens menés en prison, l’analyse de 50 pages relève que l’intéressé est un « anarchiste accidentel ou d’occasion » que rien ne révolte tant que l’idée d’injustice. En conclusion, Ladame et Régis observent que Lucheni serait un « dégénéré » présentant toutes les caractéristiques du régicide, dans la droite lignée de ses illustres prédécesseurs Ravaillac, Damiens ou Caserio: « On retrouve chez Lucheni, comme chez tous ses congénères, la fâcheuse influence de la naissance et de l’éducation, une instabilité de métier, de séjour et d’humeur caractéristique, une grande lucidité d’esprit, de l’irritabilité, de l’impulsivité, du mysticisme, de l’emballement passionné pour une cause politique violente, l’idée fixe de donner une leçon aux rois et de servir ses semblables en tuant au hasard un grand personnage, l’orgueil d’avoir sacrifié sa vie pour accomplir ce grand acte, la revendication énergique de l’état d’entière raison et d’entière responsabilité ».

L’assassinat de Sissi et ses circonstances, la personnalité hors normes du coupable et le contexte politique et scientifique qui entourent l’affaire ont fait couler beaucoup d’encre depuis 1898. Cependant, si les commémorations du centenaire ont suscité des publications, les très nombreuses pièces conservées aux Archives d’État de Genève – dont certaines inconnues jusqu’alors – restent encore à être interprétées.

Sources conservées aux AEG (liste non exhaustive):

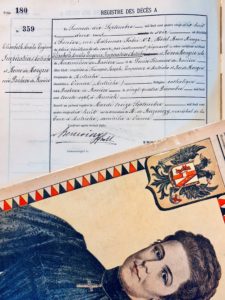

- Acte de décès du 10 septembre 1898

AEG E.C. Genève décès 101, acte 359 - Séances du Conseil d’État, récit de l’assassinat et décision de la proclamation

(10-12 septembre 1898). Renvoie à A.F. 116

AEG R.C. 482 f. 454 sq. - Télégramme du Conseil fédéral du 12 septembre 1898 qui annonce l’arrivée de Lachenal à Genève ; Lettre de la Chancellerie fédérale du 16 septembre 1898 qui confirme que Lucheni doit être jugé à Genève

AEG R.C. Ann. 1898 2e semestre A.F. n. 116 et 129 - Dossier de police, procédure L. Lucheni (1898)

AEG 1994 va 35.58 (Dossier de police 13138 A) - Dossiers administratifs de police, nominatif, enquête (1898)

Justice et police Ga n. 8323 - Dossier de procédure pénale

AEG Jur. Pen. X 886 - Rôle chronologique des jugements (1898-1911)

AEG Jur. Pen. Mv 3 - Rôle alphabétique de jugement (1898)

AEG Jur. Pen. Mu 1 - Jugement de Luigi Lucheni (1898)

AEG Jur. Pen. W 9 n. 68 - Registre de la prison de l’Évêché, détenus, photo de L. Lucheni à Saint-Antoine (1898)

AEG Prisons Ce 56 - Le Palais de Justice et l’affaire Lucheni, par le juge André Fontana et le réquisitoire prononcé le 10 novembre 1898 dans le procès devant la Cour d’assises par le Procureur général Georges Navazza

AEG Ms hist. 830.37 - Prison de l’Évêché, rapports avec les Autorités: ff. 273-274 : Arrêté du Conseil d’État en charge du département des cultes, de l’intérieur et de l’agriculture pour infliger des jours de cachot à Lucheni (22 février et 8 mars 1900)

AEG Prisons Ca 2 - Prison de l’Évêché, correspondance envoyée et reçue: lettres-rapports du directeur de la prison, ff. 106, 114, 115, 139, 140.

AEG Prisons Cb 34 - Prison de l’Évêché, ordres de service, rapports journaliers: 3 mai 1909: disparition des cahiers ; 19 octobre 1910: « L. criminel décédé » (signé par le directeur Jean Fernex)

Prisons Cc 14 - Prison de l’Évêché, détenus: Liste des lettres reçues et envoyées par Lucheni

AEG Prisons Ce 7 - Prison de l’Évêché, détenus: Registre des punitions infligées. n. 153 : inscription de la punition du 16 octobre 1910.

AEG Prisons Ce 10 - Justice et police, série « Accidents et suicides » (1910)

AEG Justice et Police Gl 9 n. 107 - Justice et police, série « Transmission des plaintes au Parquet ». Inscription du décès de Lucheni (n. 2689) ; Conclusion du rapport d’autopsie (n. 2813) (1910)

AEG Justice t police Fe 44, f. 392 et 411

A lire :

AEG R 1649/1962 : Aeschlimann, W. (1962). L’assassinat de l’Impératrice Elisabeth d’Autriche à Genève le 10 septembre 1898. Almanach du Vieux Genève.

AEG F 33/2+1 : Association Sissi 1998. (1998). Sissi : beauté et tragédies : 1898-1998. [Association Sissi 1998].

AEG B 4487 : Bottinelli, G., Enckell, M., & Perrinjaquet, A. (2012). Louis Bertoni : une figure de l’anarchisme ouvrier à Genève. Entremonde.

AEG R 7061/14 : Cantini, C. (1998). Luigi Luccheni, assassin de l’impératrice d’Autriche : histoire d’une vie, (1873-1910). Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier.

AEG B 134 : Corti, E. C. (1934). Elisabeth : „die seltsame Frau“ : nach dem schriftlichen Nachlass der Kaiserin, den Tagebüchern ihrer Tochter und sonstigen unveröffentlichten Tagebüchern und Dokumenten (34. Aufl). Verlag Styria.

AEG B 4957 : Ferretti, F., & Minder, P. (2015). « Pas de la dynamite, mais du tabac » : l’enquête de 1885 contre les anarchistes en Suisse romande. Les Editions du monde libertaire.

AEG 3748 : Forel, A., & Mahaim, A. (1902). Crime et anomalies mentales constitutionnelles : la plaie sociale des déséquilibrés à responsabilité diminuée. H. Kündig.

AEG BA 7/1898/2 : Genève Grand Conseil. (1842). Mémorial des séances du Grand Conseil. P.A. Bonnant [puis] Chancellerie d’État. [Séance du mercredi 14 septembre 1898]

AEG B 1890 : Hippenmeyer, J.-R. (1998). L’homme qui tua Sissi : Lucheni et son temps. Edhippe.

AEG F 72/15 : Kuhne, E. (1898). Assassinat de S.M. l’Impératrice d’Autriche. Patrie suisse.

AEG G 318/4 : Ladame, P. L., & Régis, E. (1907). Le régicide Lucheni : étude d’anthropologie criminelle. Archives d’anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique.

AEG A 805 : Lemuel, F., & Cicchini, M. (2024). Les évincés : pages vécues. Éditions Florides helvètes.

AEG B 1953 : Lucheni, L., & Cappon, S. (1998). Mémoires de l’assassin de Sissi : histoire d’un enfant abandonné à la fin du XIXe siècle, racontée par lui-même… Le Cherche Midi.

AEG A 630 : Lucheni, L., & Le Corre, H. (2021). Luigi Lucheni, l’anarchiste qui tua Sissi. Editions Inculte.

AEG B 5553 : Matray, M. (1980). Das Attentat : der Tod der Kaiserin Elisabeth in Genf. Langen Müller.

AEG 5780 : Matray, M., & Krüger, A. (1970). Der Tod der Kaiserin Elisabeth oder Die Tat des Anarchisten Lucheni. Kurt Desch.

AEG C 419 : Mraz, G., & Fischer-Westhauser, U. (1998). Elisabeth : Prinzessin in Bayern, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn : Wunschbilder oder die Kunst der Retouche. C. Brandstätter.

AEG G 313/20 : Navazza, G. (1899). Procès Lucheni : réquisitoire de M. le procureur-général G. Navazza à l’audience de la Cour d’Assises de Genève du 10 novembre 1898. Impr. W. Kuendig. [Copie]

AEG R 7629/87 : Savary, S. (2023). L’impératrice Sissi en Suisse. Passé simple. Mensuel romand d’histoire et d’archéologie, n°87, septembre 2023.

AEG G 268/17 : Stoutz, G. de. (1898). Quelques chiffres sur la criminalité des Italiens à Genève. Impr. W. Kündig.

AEG A 823 : Sztáray, I., Valencia, M., & Pasa, M. (2016). Mes années avec Sissi : par la dernière dame d’honneur d’Élisabeth d’Autriche ([Nouvelle éd.]). Éditions Payot & Rivages.

AEG B 4490 : Vuilleumier, M. (2012). Histoire et combats : mouvement ouvrier et socialisme en Suisse, 1864-1960. Éditions d’en Bas.

AEG 5484 : Zurbuchen, W. (1977). Prisons de Genève. État de Genève.