Accueil | Expositions | Entre la chèvre et le chou

Entre la chèvre et le chou

Genève, une ville entourée d’un peu de jardin? C’est faire fi d’une zone agricole qui est considérée par les uns comme un poumon essentiel du canton, par les autres comme une vache sacrée, par d’autres encore comme un réservoir de terrains à bâtir. La diversité des discours ne peut qu’interpeller les historiens, les sociologues et les géographes genevois.

La richesse encore largement ignorée des archives de Genève sur l’histoire de la campagne devrait féconder l’étude d’un sujet fascinant, de par la situation du canton au carrefour du Rhône, de la Méditerranée, des Alpes et du Jura.

La présente exposition arrive au milieu d’un débat, qu’elle devrait éclairer par le recours à l’histoire et à la réflexion sur la longue durée. En effet, depuis le début du XXe siècle, l’urbanisation galopante de ce pays suscite des interrogations diverses, sans cesse renouvelées au gré des circonstances, quant à l’avenir de la zone agricole: y a-t-il encore de la place pour les agriculteurs dans la société helvétique?

A Genève, l’étroitesse des frontières cantonales et nationales, voulue autant par les Genevois de 1815 que par leurs voisins et contemporains savoyards et français, rend le problème encore plus aigu.

La force des choses l’emporte sur la politique, sur les autorités fiscales et sur les douaniers: la ville, sautant par-dessus l’immense zone de villas, la zone agricole et la forêt, se développe en France voisine… dans le territoire de cette zone franche qui nous est garantie par des traités internationaux qui ne sont pas appliqués.

La direction des Archives d’Etat, aiguillonnée par un groupe d’amis passionnés et compétents en matière d’aménagement, de viticulture, d’histoire rurale, a donc décidé, à la faveur de cette exposition, de mettre en valeur des fonds d’archives peu connus et peu exploités, et, pourquoi pas, d’orienter les réflexions des décideurs vers la longue durée et une appréciation globale de notre société. Plus modestement elle souhaite apporter sa pierre au débat transfrontalier sur l’aménagement du territoire en rappelant les constantes comme les variables de l’histoire.

Jusqu’où va l’arrière-pays de Genève?

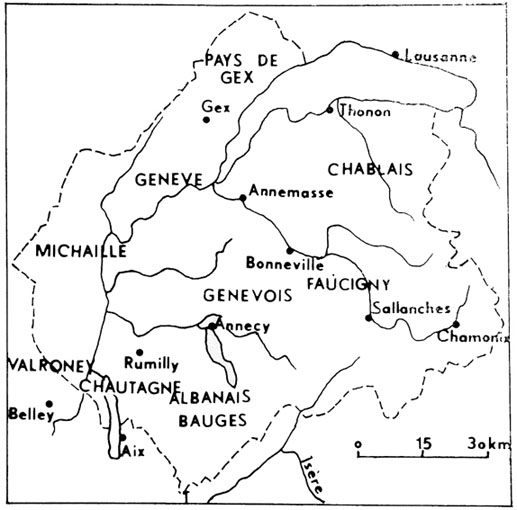

La Notitia Galliarum, liste des cités des Gaules établie au milieu du Ve siècle sur la base de l’organisation de l’Empire romain, attribue au diocèse de Genève un immense espace, comparable à ceux des autres diocèses alpins tels que Constance, Brixen, Freising: il englobe l’actuel Canton, le département de la Haute-Savoie et, dans le département de la Savoie, les environs d’Albens, de Ruffieux et du Châtelard en Bauges, soit une étendue d’environ 4650 kilomètres carrés. Cette période lointaine est peut-être celle où, malgré son enfermement entre les montagnes, la ville de Genève a commandé le plus grand espace géographique. Plus tard, avant le Xe siècle, le diocèse s’étendra jusqu’à l’Aubonne.

Très tôt, les troubles qui marquent la fin de l’Empire romain et la dispersion de la puissance publique sur une foule de petits et moyens seigneurs, ont réduit cet espace à la ville et à son bassin, limité par le Salève, le Vuache et le Jura. Quant au pouvoir de l’évêque, s’il s’étend au spirituel sur tout le diocèse, il ne s’exerce au temporel que sur la ville et sur quelques villages qui seront progressivement organisés, à partir du XIIIe siècle, en trois petits «mandements».

Au moment de la Réforme, à la faveur de la conquête bernoise, les autorités de la ville se saisissent des mandements épiscopaux et de quelques-uns des villages ayant dépendu du Chapitre de Saint-Pierre ou du prieuré de Saint-Victor. Mais jusqu’en 1754 elles devront partager les droits de juridiction sur ces villages avec les Bernois, puis avec la Maison de Savoie. C’est seulement à partir du milieu du XVIIIe siècle que s’imposera à nouveau la notion de territoire, et que Genève disposera de véritables frontières territoriales à l’intérieur desquelles elle possède la plénitude des droits de juridiction. Ces frontières restaient toutefois très tourmentées, et les terres genevoises restaient enclavées en France, en Savoie et dans le Canton de Berne (Céligny).

Annexée par la République française en 1798, Genève devient préfecture du département du Léman, organisé par la loi du 25 août 1798, comprenant le Pays de Gex et les monts du Jura jusqu’à la Valserine, les régions du Chablais, du Faucigny et du nord du Genevois. Le territoire de l’ex-République ne compte dans cet ensemble que pour un peu plus d’un pour cent de la superficie, et la ville de Genève n’abrite que 11,4 pour cent de la population totale. Mais durant cette période de quelque quinze ans, Genève a recouvré une supériorité administrative sur la plus grande étendue que la cité ait jamais contrôlée.

C’est pourquoi le retour aux anciennes limites et le rattachement à la Confédération, qui suppose le «désenclavement» des terres genevoises a pu constituer à cet égard une déception. Pour ses négociations au Congrès de Vienne, Charles Pictet-de Rochemont avait pour instructions d’obtenir une vaste région, bornée par des frontières physiques: le Jura, le Rhône, les Usses, les crêtes des Aravis, puis les montagnes séparant la Savoie du Valais, du Mont-Blanc au Léman. Mais il n’obtint de la couronne de Sardaigne que vingt-quatre communes, et du royaume de France six communes du Pays de Gex. Ainsi était créée une frontière territoriale tourmentée, élaborée selon les conceptions de l’Ancien Régime, où l’assiette territoriale des Etats se fonde sur des trocs d’espaces et de populations, selon les convenances des souverains et des gouvernements.

En compensation de cette frontière véritablement handicapante pour l’économie et la vie régionales, le traité de Paris de 1815 accorda à Genève une petite zone franche comprenant le Pays de Gex, et les négociations avec Turin lui procurèrent en 1816 une autre petite zone franche comprenant Douvaine, Annemasse et l’ensemble du Salève. En 1860, dans le cadre de l’annexion de la Savoie à la France, la zone franche fut étendue et les douanes françaises reculées jusqu’aux Usses, au Plateau de la Borne et aux Aravis, donnant à Genève un marché potentiel de 250’000 habitants.

La Grande Zone fut compromise par la Première Guerre mondiale et finalement supprimée. En revanche, les autorités suisses obtinrent en 1932 un arrêt de la Cour de justice internationale de La Haye rétablissant les petites zones de 1815 et 1816, confirmé par la sentence de Territet en 1933, mais non appliqué. Donc jusqu’où va l’arrière-pays de Genève? Affaire de conjoncture politique…

Comment gérer l’exiguïté du territoire cantonal ?

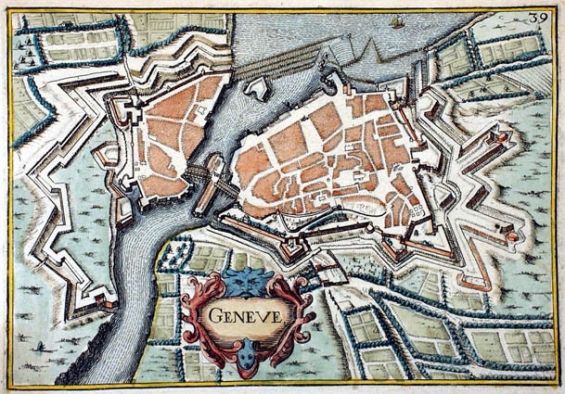

Ce territoire restreint, composé entre 1749 et 1816, convenait assez bien à la vieille Genève conservatrice, et à sa classe dirigeante à l’époque de la Restauration. En revanche, la Genève de James Fazy, ville ouverte, libérée du corset de ses vieilles et coûteuses fortifications, allait exercer sur son environnement régional une pression croissante, qui tôt ou tard devait obliger les autorités mises en place par la constitution de 1847 à discipliner l’aménagement de ce territoire limité. Limité, mais désormais ouvert sur un monde plus lointain par le chemin de fer, puis par l’avion, et enfin par l’automobile, par la construction de l’autoroute de contournement.

Toutefois, ces aménagements dédiés à la mobilité sont moins «mangeurs» de terres agricoles que les zones de villas ou les zones industrielles. Longtemps, l’aménagement s’est fait dans le désordre, au gré des seigneuries petites et grandes occupant ce territoire. Le non-aménagement du quartier des institutions internationales en est un bon exemple.

La première tentative sérieuse de remédier à ce développement anarchique est constituée par les lois du 9 mars 1929, l’une sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, l’autre sur les constructions et installations diverses. En 1930, la fusion avec la ville de Genève des communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex amorce le développement de l’agglomération. Mais la réalisation de ces ambitions se heurte à la crise et à la guerre de 1939-1945, et c’est seulement à partir de l’explosion économique et démographique des années 1950 que des efforts et des réalisations majeures sont enregistrés en matière d’aménagement. Jusqu’alors, l’agglomération genevoise est constituée par Genève et Carouge. A partir de 1951 et jusqu’en 1955, elle comprend 5 communes, de 1956 à 1963, elle intègre 16 communes et depuis 1964, 28 communes. Cités satellites, zones industrielles rongent désormais la campagne, tandis que la construction d’équipements publics, scolaires, bancaires et internationaux, attire à Genève une population nombreuse, aisée, avide de confort, de nature et de sécurité.

Dès 1950, donc, il a été nécessaire de distinguer, dans la législation sur l’aménagement du territoire, entre la zone agricole proprement dite, où se déroulent les «travaux des champs», et la zone des villas, dont le «saupoudrage» sur l’ensemble du canton menaçait de faire disparaître de nombreux secteurs agricoles exploitables. C’est ainsi que la loi sur les constructions et installations diverses, dans sa version de 1952, divise la cinquième zone en «cinquième zone A», destinée aux villas, et «cinquième zone B», à vocation agricole. En 1957, une loi sur le développement de l’agglomération urbaine crée des «zones de développement» qui se superposent aux zones de construction préexistantes. Son application tend à intensifier la construction de logements en zone de villas, ou à densifier cette zone, tandis que la zone agricole reste plutôt stable, entamée toutefois par l’extension des zones de développement industriel.

La protection de la zone agricole a cependant été renforcée par les dispositions de la loi sur la protection de la nature et par l’établissement, en 1961, du plan directeur cantonal, mis à jour en 1975. Ce plan a été complété en application de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire, dont l’un des principes essentiels est la sauvegarde de l’agriculture et des sites : la version adoptée en 2003 par le Conseil fédéral est censée déterminer les développements futurs jusqu’en 2015.

Le système établi en 1952 devait réserver à la construction de logements et d’équipements divers une zone suffisante jusqu’à la fin du XXe siècle. Toutefois la pression démographique ne se relâchant pas, ces espaces sont aujourd’hui jugés insuffisants, et les appétits s’aiguisent en direction de la zone agricole, préservée jusqu’à maintenant. Qu’en adviendra-t-il si des intérêts sectoriels ou locaux l’emportent sur une conception globale et si possible consensuelle de l’aménagement du canton et de la région? Si l’on considère l’ensemble du bassin genevois, on doit constater que l’urbanisation rapide des communes françaises de Haute-Savoie et de l’Ain jouxtant le canton de Genève rend plus nécessaire encore la préservation de la zone agricole. En cas d’échec de la politique poursuivie depuis plus de trois quarts de siècle, on pourrait assister à bref délai à des jonctions d’agglomérations par-dessus la frontière, comme cela s’est déjà produit entre Thônex et Annemasse, parallèlement à l’encerclement du canton par des développements urbains français.

Le cheminement de l’exposition

Le plan directeur cantonal présente d’entrée de jeu le problème existentiel de la zone agricole. Après une démonstration de la situation géographique de Genève, au plan physique comme au plan historico-politique, l’exposition aborde des aspects de l’histoire rurale dans la durée: l’impact de la Grande Peste de 1348 sur le terroir, l’organisation et la stratégie de la Chambre des Blés de 1628 à 1798, le contrôle de la terre et de ses revenus par le cadastre, dès la fin du XVIIe siècle, la constitution des grands domaines de la campagne, et la division des biens communaux entre les habitants des villages.

Puis viennent les efforts pour vaincre le handicap des frontières trop étroites: la création du régime des zones et son développement jusqu’à sa suppression de fait, ou sa non-application, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Les améliorations foncières constituent l’un des points forts de l’exposition: en effet, les Archives d’Etat détiennent depuis quelques années un fonds considérable en provenance du service de l’agriculture, qui illustre tout un pan de l’histoire récente de la zone agricole: chantiers de drainage, remaniements parcellaires, plan Wahlen, toutes ces entreprises d’envergure, plus ou moins bien vécues par nos pères, font partie de l’histoire du canton, même si elles sont aujourd’hui remises en question. Les dernières vitrines sont consacrées à la législation sur l’aménagement du territoire et, pourquoi pas?, à des rêves d’avenir. Comment prendre en compte toutes les tendances centrifuges et parfois égoïstes qui s’attachent à la zone agricole afin de protéger celle-ci dans la perspective du bien commun?

La direction des Archives d’Etat remercie ici tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette exposition: Mme Véronique Probst, archiviste assistante, commissaire de l’exposition, qui a recueilli et organisé les idées, les suggestions venues de divers côtés pour les mettre en forme; Mme Françoise Berguer, qui a suggéré le sujet et n’a pas ménagé sa peine et ses démarches pour le faire aboutir, et M. Erwin Oberwiler, architecte et urbaniste, auteur des vitrines d’entrée, qui nous a fait bénéficier de ses réflexions sur le long terme; M. Dominique Zumkeller, docteur ès sciences économiques et sociales, spécialiste de l’histoire agraire, dont la connaissance intime des fonds publics et privés sur l’histoire de la campagne a fait merveille; et Mme Janine Csillagi qui, avec tout le personnel des Archives d’Etat, a fait comme d’habitude preuve d’un engagement sans limite pour la réalisation technique des vitrines, de l’affiche et de la brochure.

Genève, en mai 2004.

Catherine Santschi

Archiviste de l’Etat

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/entre-la-chevre-et-le-chou/

1. Situation géographique de Genève

Plans et vues anciens (1718-1945)

Dans la recherche déterministe visant à expliquer la Genève moderne, l’histoire et la situation géographique ont très souvent été opposées. Ainsi, de nombreux chercheurs décrivent plutôt Genève comme «fille de l’histoire»; s’ils soulignent l’influence de la Réforme sur les contacts internationaux et les activités économiques de la «Rome protestante», ils négligent cependant l’importance de Genève comme «capitale» d’un vaste diocèse. En effet, entre le VIIe siècle et 1533, l’évêque de Genève, vassal direct de l’Empire, règne sur un territoire qui comprendra la Haute-Savoie, le Valromey, la Michaille, le Pays de Gex, et qui s’étend au nord jusqu’à l’Aubonne (VD).

La grande Regio genevensis de l’évêché médiéval (d’après Louis Blondel)

Les défenseurs d’une vision, disons, «géographique», soulignent d’une part la situation enclavée dans un cercle montagneux, qui conditionne le tracé des voies de circulation; d’autre part la position de Genève comme carrefour, lieu de convergence des grandes artères reliant le nord et le sud de l’Europe ; et, enfin, sa valeur «charnière». C’est effectivement par une ligne tirée entre Genève et Cherbourg que Le Roy-Ladurie sépare la France riche du nord et la pauvre, au sud.

Pour rallier ces deux visions et souligner encore le caractère «axial» de Genève, rappelons qu’elle est l’espace protestant le plus méridional, et qu’elle se situe au carrefour des climats alpin et atlantique.

Enfin, les études de MM. Binz et Zumkeller ont affirmé plus précisément encore l’attachement traditionnel de Genève au sud et à la Méditerranée; selon eux, Genève est une véritable «porte du sud». Parmi leurs nombreux arguments, quelques-uns sont agricoles: à Genève, l’assolement est biennal et la campagne faite de bocages, comme le montrent les vues anciennes, et si les haies vives ont bien failli disparaître, c’est essentiellement lors des chantiers de remaniements parcellaires du XXe siècle. Au-delà d’Aubonne, par contre, nous entrons dans le Diocèse de Lausanne et trouvons à la fois assolement triennal et culture de grands champs de type «openfield» nordique.

1. Plan de Genève par Micheli du Crest, 1718, montrant la cité et sa «banlieue champêtre», faite de bocages. Dessin et aquarelle (collection Dumur, AP 247/V/36 a) [non reproduit]

2. L’importance et le caractère massif des fortifications apparaissent nettement sur le plan et la vue de Genève – prise depuis le Bois de la Bâtie – de Nicolas Tassin, extraits des «Plans et profilz de toutes les principales villes et lieux considérables de France…», c. 1634 (collection Dumur, AP 247/V/53 et AP 247/I/44)

3. Vue de Genève par Mathieu Merian, pour la «Topographia Helvetiae», 1642. Les parcelles cultivées et closes de haies commencent tout de suite au pied des fortifications. La campagne ressemble à «un jardin de plaisir bien planté» (collection Dumur, AP 247/XII/31) [non reproduit]

4. La carte de la Ville de Genève et environ, par P. Mayer, indique précisément le bâti, qui commence à se densifier le long des routes de Gex, St-Julien et Annemasse. Elle fait aussi la distinction entre les prés, les bois, les parcelles maraîchères, les vignes et les vergers. Levée en 1822, cette carte a été publiée en 1826, par J.-R. Mayer (Militaire N 19.3) [non reproduit]

5. Plan de Genève et environ, par Orell Füssli, Zürich, 1945. Cette «carte scolaire» de 1945 permet de voir l’expansion de la cité et l’empiètement du bâti sur des terres qui étaient longtemps restées agricoles (PR 70) [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/1-situation-geographique-de-geneve/

2. Le Moyen Age

Troinex et la Grande Peste

En 1343, le prieur de Saint-Victor Humbert de Pelly (prieur de 1338 à 1382) entreprit une vigoureuse campagne de désendettement du prieuré. La première chose à faire était de s’assurer que tous les dépendants du couvent payaient bien tout ce qu’ils lui devaient. On chargea donc un notaire rattaché à la cour de l’official, Ripherius de Quinssier, d’aller enquêter dans les villages, et de faire reconnaître à chacun des hommes du prieuré quel était son statut personnel, quels étaient les biens-fonds qu’il tenait du prieuré, et quelles redevances ou rentes étaient dues au prieuré pour ces biens-fonds. Toutes ces «reconnaissances féodales» sont contenues dans un grand registre sur papier, dûment authentifié par le notaire, et conservé aujourd’hui aux Archives de l’Etat.

Le recueil ainsi établi, la «grosse» des reconnaissances de 1343, fournit une information précieuse, mais probablement incomplète sur l’état de la population et du terroir dans les villages de Saint-Victor. Il y manque en particulier un volet important: la description de la «réserve seigneuriale», c’est-à-dire de tous les bâtiments et biens-fonds qui dépendaient directement du prieuré, tels la maison-forte, la grange, le moulin et le four banals, et toutes les terres, vignes et prairies exploitées par le faire-valoir direct. Mais pour la vie des paysans, on possède peu de sources aussi riches. De plus, la grosse de 1343 est antérieure de cinq ans à la Grande Peste, la première et la plus sévère épidémie de peste qu’ait connue l’Occident. On peut donc, dans ce cas, en comparant le recueil de 1343 avec celui de 1388, avoir une idée des effets de la Grande Peste sur la démographie et sur la répartition de la propriété.

A Troinex comme ailleurs, la Grande Peste apparaît comme une catastrophe démographique et économique sans précédent. En effet, en 1343, le notaire a enregistré les reconnaissances de cinquante-cinq hommes et de quatre femmes, soit 59 chefs de familles possédant chacun et chacune au moins une maison et des terres dépendant du prieuré Saint-Victor. En outre, deux communautés d’habitants sont organisées, l’une à Troinex, l’autre à Mugnay, un hameau d’une douzaine de maisons aujourd’hui disparu.

En 1388, lorsque le notaire Ansermetus de Veyrier vient lever les reconnaissances à Troinex, il n’y a plus que quinze chefs de familles. Les communautés ne sont pas mentionnées: la catastrophe démographique a désorganisé le village. Les terres disponibles sont soit retombées en friche, soit redistribuées. La plupart des hommes de Troinex déclarent alors non seulement le fief taillable qu’ils ont hérité de leur père, mais encore un ou deux autres fiefs taillables qui leur ont été remis par le prieur Humbert de Pellier, sans doute à la suite du décès sans héritiers directs des précédents tenanciers. Ces deux ou trois fiefs et la taille qui est due pour eux sont distincts à l’intérieur de la même reconnaissance. Apparemment, malgré la diminution catastrophique du nombre des hommes pouvant cultiver ses tenures, le prieuré ne veut renoncer à aucun de ses revenus.

Mais il faut remarquer aussi que les tailles «à miséricorde», même si elles portent toujours ce qualificatif, qui n’étaient pas encore fixées en 1343, sont désormais limitées par écrit: deux fois par an, soit entre 4 et 10 sols à la Saint-Michel (29 septembre) et généralement un peu moins à carême-prenant. Pour ceux qui tiennent trois fiefs taillables, cette taille triple, ajoutée aux autres redevances et aux dîmes, constitue certainement une très lourde charge.

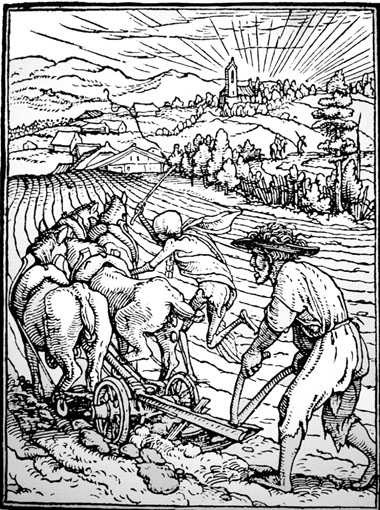

Les corvées, elles aussi, sont liées non aux personnes, mais aux fiefs. Pour chacun d’eux, les taillables – d’ailleurs également les cinq hommes-liges et censits dont les reconnaissances figurent dans ce recueil – doivent trois types de prestations sur la réserve seigneuriale: ils doivent venir trois fois par an avec leurs animaux pour labourer, au printemps, en été et en automne, transporter la vendange du seigneur et participer aux foins sur les prés de ce dernier. Si un homme-lige détient trois fiefs, le nombre de journées de travail qu’il doit fournir au prieuré est donc triple, alors même qu’il a beaucoup plus de terres à cultiver. Pratiquement toutefois, la dépopulation due à la Grande Peste a dû faire perdre au seigneur beaucoup de journées de corvées, car on observe au siècle suivant que plus d’une parcelle de la réserve seigneuriale est abergée à des particuliers pour qu’elle soit mieux mise en valeur.

1. Le Laboureur, gravure extraite de la « Danse macabre » d’Hans Holbein le Jeune, c. 1540

2. Reconnaissance de Perronodus Chievra, taillable, dont la tenure sera reprise après la Grande Peste par Jean Testa (Titres et droits Ea 1, folio 112 r°) [non reproduit]

3. Sans doute une des meilleures représentations des bocages que l’on trouvait dans la campagne genevoise figure dans ce «Portrais de Cilligniez et Crans», XVIe siècle (PE 2) [non reproduit]

4. Reconnaissance de Jean Testa, fils de feu Martin Testa, qui reconnaît la tenure de sa famille et celle qu’il a reprise de feu Perret Chievra avec les tailles et les corvées qui leur sont liées (Titres et droits Ea 2, folios 95 v°-96 r°) [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/2-le-moyen-age/

3. La Chambre des blés

«Remédier à la cherté des denrées» et «soulager le peuple» de la disette

Sous l’Ancien Régime, la petitesse du territoire genevois et le rendement à la fois maigre et incertain de ses terres céréalières font qu’une des priorités des édiles est d’assurer la subsistance de la population. C’est dans ce but que la Chambre des Blés est créée, en 1628. Il faut aussi se rappeler que jusqu’au XIXe siècle le secteur primaire domine, et que les produits de la terre et les subsistances (céréales, bétail et vigne) constituent alors le vrai fondement de la prospérité.

Dotée de moyens financiers importants, la Chambre des Blés est chargée de constituer des réserves de céréales panifiables suffisantes pour répondre aux besoins de la population pendant deux ou trois ans (vers 1630, 11’850 hectolitres pour 13’000 habitants; vers 1790, 47’400 hl. pour c. 28’000 hab.). Ainsi, cette institution achète et gère d’importants dépôts de froment, de seigle, d’épeautre et de méteil (seigle et froment semés ensemble) et de millet, mais aussi d’orge et d’avoine, deux céréales utilisées en gruau. Son activité est parfois considérée comme une entrave à la liberté du commerce, mais il ne faut par perdre de vue qu’elle ne couvre, avec ses ventes aux boulangers, qu’entre 12 et 20 % de la consommation genevoise (le second chiffre correspondant à une période de disette). Enfin, la Chambre sera aussi chargée de la gestion du sel, acceptera des dépôts d’argent et deviendra, dès le XVIIe siècle, une sorte de banque d’Etat.

On peut schématiser la politique d’achat de la Chambre des Blés ainsi:

- Quand la production – et l’offre – régionale est abondante, la Chambre s’approvisionne au Pays de Gex et en Savoie, en respectant toutefois une zone de non-commerce de quatre lieues autour de la ville, pour ne pas gêner le petit commerce spontané ni concurrencer le marché «libre» que constitue la grenette. Elle soutient alors les prix du marché, «a l’avantage et a l’accouragement de l’agriculture», et sait bien l’intérêt qu’a la République à ce que «l’argent se répande dans le voisinage». Elle stoppe ses achats dès que l’offre diminue, pour ne pas déséquilibrer le marché libre. Cet approvisionnement en «bled du pays» constitue l’essentiel des achats.

- Quand la production régionale est faible, la Chambre des Blés, qui bénéficie des services de nombreux correspondants – marchands, diplomates et hommes politiques – se tourne vers les marchés étrangers. Les aires d’approvisionnement varient: ce sont d’abord la Bresse, la Franche-Comté et l’Alsace; puis, dès 1684, Marseille, Livourne, Naples, la Sicile, le nord de l’Italie, la Souabe, le Brisgau; enfin, elles se dilatent encore vers l’Angleterre, la Sardaigne, la Barbarie (Tunisie et Est algérien actuel) et jusqu’en Amérique du Nord. Le choix est motivé par la qualité des échantillons, le prix des blés, la liberté de transit, le prix du transport (moins onéreux par voie d’eau). On peut aussi noter que certains blés étrangers ont servi pour des semailles, mais toujours avec parcimonie.

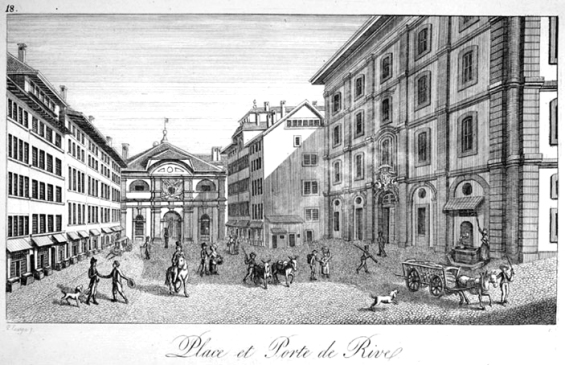

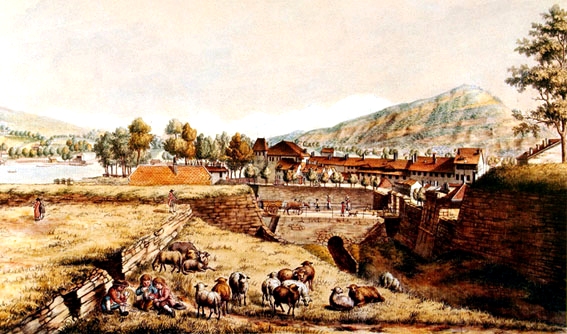

1. Le grenier à blé de Rive, 1769

Le bâtiment situé à droite est l’un des quatre greniers construits à Genève pour la Chambre des Blés. Gravure de Pierre Escuyer, 1822 (collection Dumur, AP 247/XII/1)

2. La nouvelle grenette, achevée en 1747

Située à Longemalle, la grenette est le marché couvert où avait lieu le «marché libre» du grain. Ce marché était soumis à de nombreuses taxes, le blé invendu ne pouvait sortir de la ville et le stockage n’y était pas assuré. Il est arrivé que la Chambre des Blés s’y fournisse discrètement, en sous-main. Aquarelle et gouache de Christian Gottlob Geissler, c. 1810 (BPU) [non reproduit]

3. Registre des comptes des trésoriers de la Chambre des Blés en 1763 (Subsistances Blé D 29, folio 69) [non reproduit]

Page de gauche: sous le titre: «DOIT», se trouve le compte des coupes vendues aux boulangers, pâtissiers, abonnés, mois après mois, pendant l’année, soit 7993 coupes (1 coupe = 0,79 hectolitre) à 34 florins 6 sous la coupe, ce qui fait un total de 275’758,6 fl. Les boulangers avaient l’obligation de se fournir auprès de la Chambre des Blés.

Page de droite: sous «AVOIR», figure la liste des paiements de blés (à 22 fl. la coupe) achetés à divers fournisseurs en janvier-février. La diversité des volumes achetés – entre 17 et 280 coupes – dépend du type de vendeurs: il y a à la fois des marchands, dont les noms reviennent souvent comme Dubouchet et Marmier, et des paysans de la région qui vendent leur propre production, ou parfois juste son excédent. La Chambre effectue ce type d’achat entre janvier et mai, et parfois jusqu’en juillet.

4. Registre des procès-verbaux de la Chambre des Blés en 1779 (Subsistances Blé A 21, folios 366 et 367) [non reproduit]

Page de gauche : Traité établi entre la Chambre, et J.-Baptiste Comba et Antoine Mandina pour le transport, « entre ci et la fin de la courante année, [de] la quantité de 2’000 sacs de blés de 5 [h]émines chacun (soit de c. 12 litres), de Turin à Lanebourg [Lanslebourg, et] qui leur seront remis en cette ville ».

Dessous se trouvent les conditions auxquelles les entrepreneurs souscrivent : 1) ils assurent une livraison dans les meilleurs délais ; 2) ils assument les frais de transport, garantissent la fidélité de leurs employés et l’intégrité du chargement ; 3) ils assument les frais de stockage nécessaires. Le point 4) détaille les conditions financières de l’accord : prix du transport, montant de l’avance, échelonnement des livraisons et des tarifs, gratification éventuelle.

Page de droite : a. Accord passé par le conseiller Cramer : « M. le Marquis de Balon s’engage de fournir 170 coupes [de] froment, mesure de Genève, bien nettoyé, du poids de 118 a 110 muids de Genève (le muid équivaut à 24 coupes) à 25 Livres de France la coupe rendu à Genève, pour la réception desquels on ne lui occasionnera aucun retard à Genève 170 coupes tant seigle pur qu’orge mêlé, lesquels lui seront payés aux mêmes conditions […], Le tout sera livré en 3 termes, savoir : le tiers au commencement de janvier ; le tiers au 1er février et le tiers au 1er mars ».

b. Sur les difficultés liées au transport et à la concurrence entre Genève et Berne : « M. le Conseiller Cramer a de plus fait lecture d’une lettre du Sieur Mandry de Lyon en date du 25 courant, portant l’avis de l’arrivée de 2 coches chargés de 1034 sacs de nos bleds ; le départ de 729 sacs depuis les 16 au 24 pour Genève, les mauvais procédés de MM. Pesse frères qui en ont retardés un plus grand nombre en chargeant nos propres char[r]ettes de marchandises pour la Suisse au préjudice de nos bleds ; par contre la probité et les bonnes intentions de Mr Charly qui se fait un point d’honneur de remplir les conventions qu’il a passées avec nous sans égards aux offres brillantes du commissionnaire de Leurs Excellences de Berne qui le laisse le maître de fixer le prix du transport de leur[s] bleds… »

5. Echantillons de « blés », soit céréales panifiables et céréales pour bière et gruau. De gauche à droite : froment ; seigle (le méteil se compose de seigle et de froment semés ensemble) ; épeautre ; orge ; avoine et millet. (Don de l’Agroscope de Changins) [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/3-la-chambre-des-bles/

4. Les premiers cadastres et la révision des impôts

De la taille (c. 1750) à la contribution directe (1804)

La série des cadastres genevois constitue une collection de plans exceptionnelle, dont on a expliqué l’abondance et la précision par la situation enclavée de la République, sa richesse et l’essor des sciences mathématiques. Mais la raison se trouve plus sûrement encore dans les diverses révisions des impôts fonciers menées lors des réorganisations successives de l’administration.

Ainsi, les premiers arpentages systématiques (1680-1700) sont demandés par la Chambre des Comptes, qui souhaite remettre de l’ordre dans la mosaïque féodale des Titres et droits. Ces plans à vue sont réalisés par le commissaire général genevois Jacques Deharsu. Reliés en registres, ils sont précédés d’une table des lieux-dits et indiquent pour chaque parcelle le nom du propriétaire, la nature des cultures et la contenance, en «coupe» ou «seytérée», ou bien en «pose» (superficie). Jean-Pierre Gaulis, expert vaudois, juge sévèrement cette série, selon lui, la méthode utilisée est archaïque et les plans inexacts… donc inutiles.

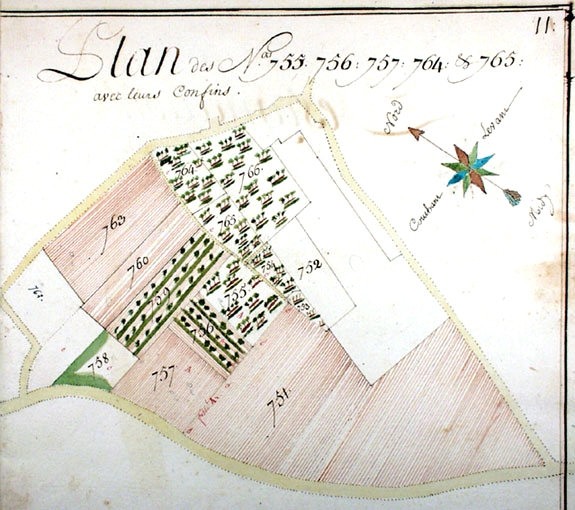

Les premiers cadastres géométriques (1710-1763), eux, sont réalisés à une époque d’échanges territoriaux avec la France, la Savoie et Berne (traités de Paris 1749, de Turin, 1754; enclave de Céligny). Les plans sont levés à la planchette, puis à la chaîne. Ils sont orientés, échelonnés et souvent décorés; ils indiquent aussi l’affectation des bâtiments et renvoient à la grosse de reconnaissance, qui est le document juridique qui authentifie l’appartenance de la parcelle à un fief, et permet donc de déterminer le cens féodal.

Sous l’influence de la cadastration sarde (1728-1735), ces plans reliés sont accompagnés d’un «registre des numéros suivis», mais il faut noter que les «mappes» sardes, elles, consistent en de grands plans toilés et non en registres. La mesure utilisée est le journal genevois, unité légèrement plus petite que le journal de Savoie (le journal genevois fait 400 toises2 du Roy, soit 2’700,67 m2, alors que celui de Savoie fait 400 toises2 de Chambre, soit 2’948,92 m2).

Enfin, avec l’Annexion, Genève doit se plier à la réforme de la contribution foncière et dresser un cadastre par masse de culture. C’est du reste Girod, le directeur des contributions directes, qui est à la tête du Service du cadastre à sa création (1804). Les plans sont établis avec une triangulation détaillée, rattachée au méridien de Paris, et le système métrique est introduit.

Dardagny: évolution d’un terroir à travers différents cadastres

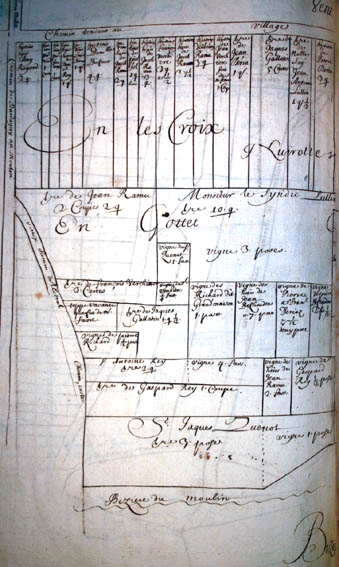

1. Par Jacques Deharsu, en 1688.

Plan à vue, à l’encre. Noter que pour chaque parcelle on a le nom du propriétaire, le type de culture et la contenance en poses (photographie du Cadastre B 3, planche 8)

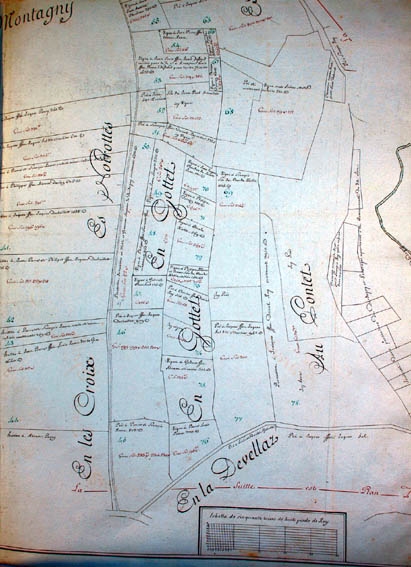

2. Par Mayer père, en 1784.

Plan géométrique; noter l’échelle et les renvois aux grosses de reconnaissance (photographie du Cadastre B 75, planche 6)

gravière

gravière

hutins

hutins

terres labourables

terres labourables

pâturages

pâturages

prés

prés vergers

vergers

vignes

vignes

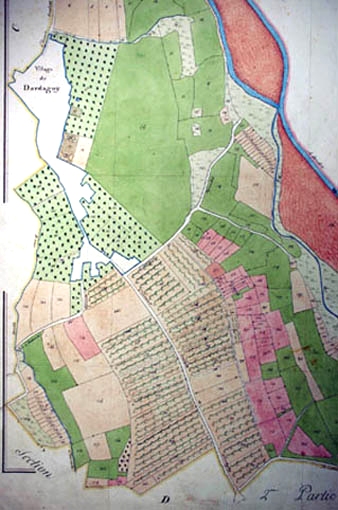

3. Par Mayer père, en 1809.

Cadastre dit «français». Le recours à un «code couleur» et à la seule mention du numéro de parcelle permet d’utiliser le plan plus longtemps qu’une génération: les mutations figurent dans des registres séparés (photographie du Cadastre E2, section D, 4e feuille, 2e partie)

Les qualités de terres au XVIIIe siècle:

a) Terres emblavées: elles occupent 1/3 du sol genevois

b) Prés: les pâturages, permettent d’avoir de l’engrais; 1/4 du sol

c) Bois (et broussailles): 14 % du sol

d) Teppes (ou friches): terres reconquises par les broussailles: 7,9% du sol

e) Vignes: 6,6 % du sol

f) Hutins: céréale et vigne plantées ensemble, la dîme n’est due que sur la céréale

g) Jardins

h) Vergers

i) Chenevières, soit plantation de chanvre (pour les fibres textiles)

j) Meuriers ou mûriers : rare, sans doute pour un élevage de vers à soie

k) Gravières

l) Marais

4. Les hutins – hautins ou vignes suspendues – tels qu’ils sont décrits dans le «Tableau de l’agriculture toscane» de Sismondi, 1801.

5. Enfin, et pour bien se situer, le plan de la commune de Dardagny figurant dans l’Atlas cantonal du géomètre J.-R. Mayer, de 1828-1829 (PP 314)

Les instruments de mesure:

6. Un géomètre fait une visée à l’aide de l’alidade; il est secondé par des putti portant une chaîne d’arpenteur. Détail de la carte de la Bresse de Guillaume Blaeu, 1635, Amsterdam (collection Dumur, AP 247/VIII/11)

Quatre objets empruntés au Musée d’histoire des sciences, collection des Musées d’art et d’histoire de la Ville de Genève:

7. Chaîne d’arpenteur, métal, XIXe s. (inv. 211) [non reproduit]

8. Echelle de dixme, échelle d’arpenteur ou échelle de parties égales, laiton, XIXe s. (inv. 1337) [non reproduit]

9. Règle pliable d’un pied de Roy, bois, laiton, XVIIIe s. (inv. 433) [non reproduit]

10. Boussole d’arpentage à prisme et pinnule, laiton, fer, verre, 1900-1925 (inv. 696) [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/4-les-premiers-cadastres-et-la-revision-des-impots/

5. Seconde moitié du XVIIIe siècle

Biens communaux et grands domaines

Parmi les transformations qui ont durablement modifié la campagne genevoise, deux mouvements importants ont eu lieu pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. D’un côté des biens communaux tendent à disparaître, de l’autre de grandes propriétés se créent.

Les biens communaux

Les biens communaux sont des terres qui appartiennent à la paroisse soit à la communauté des habitants. Généralement de faible rendement – il s’agit surtout de friches, teppes et broussailles – ces parcelles fournissent du bois de construction et de chauffage, qui est une denrée très précieuse sous l’Ancien Régime, et permettent aux plus démunis de faire paître quelques têtes de bétail (les chèvres, vaches, mais aussi les porcs mangeurs de glands). Ces biens sont parfois amodiés (soit loués) à des particuliers, par exemple à Jussy.

Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, avant même la Révolution française, les biens communaux subissent des aliénations et des modifications. Dans certaines communes, comme à Russin où ils correspondent à une superficie étonnamment importante, ce ne sont pas moins de 27 hectares qui sont partagés entre les communiers (propriétaires présents sur la commune), autour des années 1784-1788. A Jussy, en 1795 – soit sous l’impulsion révolutionnaire – une partie des biens communaux est vendue, malgré la réticence des communiers, pour qui il s’agit d’une vraie «deterioration de leurs communaux» si utiles à tous, vu la taille du cheptel et le manque de prés.

1. Sur ce plan cadastral de Russin de 1783, la division des biens communaux apparaît très clairement une grande partie du lieu dit «Es Isles de Bois» a été morcelée en fines parcelles individuelles et mise en culture de chanvre. La taille des parcelles dépend des droits du communier, mais aussi peut-être de la qualité de la terre (cadastre Mayer, soit Cadastre B 74, planche 24)

Les grands domaines

C’est aussi à cette époque que les familles patriciennes constituent ce que l’on considère encore comme les grands domaines genevois. Par l’achat de parcelles agricoles et viticoles, par l’achat et parfois la destruction de bâtiments ruraux existants, les familles Pictet, de Saussure, de La Rive, Lombard et van Berchem créent de grandes propriétés, n’hésitant pas à s’étendre sur la Côte vaudoise, le Pays de Gex (Jura) et la Savoie (Salève).

Cet engouement des familles aisées pour la terre a de nombreuses motivations. Le placement financier et l’obtention de stabilité, de notabilité et parfois même d’un titre, bien sûr; mais aussi la satisfaction de la rentabilité des terres – surtout avec la vigne. Sans oublier le plaisir du citadin à posséder une propriété de villégiature, «une acquisition de fantaisie», dira Jacques Vernet. Ce sont donc à la fois des exploitations agricoles et des campagnes de détente et de loisir, comme en témoignent la «possibilité» faite au propriétaire «de cueillir des fleurs» et le désir de «garnir les allées de bordures» qui figurent dans certains contrats de métayers.

M. Zumkeller a en plus remarqué que les grands domaines genevois servaient souvent de patrimoine pour les femmes de la famille, qui jouaient un rôle important dans leur gestion; tandis que les hommes héritaient de l’entreprise paternelle, souvent bancaire. Selon lui, c’est même là l’une des raisons de la pérennité de ces propriétés.

2. Plan cadastral de Chêne-Bougeries, 1788. Propriété de Nicolas de Saussure à Conches. La propriété compte plusieurs parcelles de franc alleu (soit libres de droits), une autre fait partie du fief de l’Evêché. Noter aussi la carpière. En 1795, cette propriété est aux mains d’Horace-Bénedict de Saussure (photographie du cadastre Mayer, soit Cadastre B 85, planche 25)

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/5-seconde-moitie-du-xviiie-siecle/

6. Grands domaines et «agromania»

Il faut encore ajouter un argument – et pas des moindres – à la constitution des grands domaines genevois: c’est la véritable «agromania» qui submerge alors l’Europe entière.

En effet, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Genève voit se développer une réelle passion pour l’agronomie, suivant en cela l’Angleterre, la France physiocratique et Berne, où diverses sociétés économiques et savantes se créent, correspondent entre elles et publient les résultats de leurs recherches. A Genève, la «Société pour l’encouragement des arts et de l’agriculture» est fondée en 1776. A cette époque les questions agricoles sont en mains privées: sollicitée en 1771 pour la création d’une commission d’agriculture, la Chambre des Blés estime alors que c’est aux particuliers de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre leurs terres en valeur. A noter, par contre, que les questions sanitaires et vétérinaires sont alors du ressort de la Chambre de la Santé.

Ainsi, nous voyons s’établir sur de vastes domaines des gentlemen farmers avant la lettre, qui consacrent leurs efforts à l’amélioration du rendement des terres et à l’expérimentation scientifique de méthodes et techniques de pointe. Michel Lullin de Châteauvieux (1695-1781), passionné de machines agricoles, invente un nouveau semoir; André Naville (1708-1780) se penche sur la greffe des noyers; Nicolas de Saussure (1709-1791) promeut de nouvelles espèces céréalières; Frédéric-G. Maurice (1750-1826) étudie les engrais, Auguste Pyrame de Candolle (1778-1841) travaille sur la pomme de terre, tandis que Charles Pictet-de Rochemont (1755-1824) se lance dans l’élevage de moutons mérinos et importe de nouvelles charrues.

3. Représentation du domaine et du château de La Tour-Pressy à Vandoeuvres. Crayon et aquarelle de Louis-Auguste Brun, c. 1790 [non reproduit]

4. Modèle de charrue inventée par Michel Lullin de Châteauvieux, 1753 [non reproduit]

5. Mémoire de Charles Pictet-de Rochemont au préfet du Léman, sur l’introduction de la culture des bêtes à laine et de l’industrie du lainage dans le département du Léman, 1er Ventôse an XI (ADL B 692/2 d, 1803) [non reproduit]

6. Moutons à Saint-Jean, gravure coloriée de Jean-François Hess, c. 1800

7. Observations sur les bêtes à laines…, par C.-J.-M. Lullin, 1807 (M 1697) [non reproduit]

8. «Etat des biens dépendans du domaine de Noble maître Jacques François Dansse…» par Edmé Guillot, 1779 (PP 303)

9. Pages des comptes et dépenses de la propriété de Boisy en 1780, dans le registre intitulé «Journalier de l’argent reçu et livré pour la terre de Boisy» (AP 59.25.4) [non reproduit]

10. Rapport de la Chambre de la Santé sur le bétail, 1797 (E 26/13) [non reproduit]

11. Observations et conseils pratiques sur l’engraissement des veaux…, par J.-C. Favre, vétérinaire de la République, 17 juin 1824. Noter, page de gauche, les autres titres disponibles (G 138/3) [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/6-grands-domaines-et-agromania/

7. Les zones franches (1)

Longtemps constitué de terres morcelées et enclavées, le territoire genevois a une histoire très complexe. Si les accords de 1749 (Traité de Paris) et de 1754 (Traité de Turin) avaient déjà permis de simplifier et «rationaliser» le maillage par trop enchevêtré des terres genevoises, françaises et savoyardes, il vaut la peine de rappeler que des accords de libre passage de personnes et de biens figuraient encore auparavant dans les Franchises que l’évêque Adhémar Fabri avait octroyées à Genève en 1387.

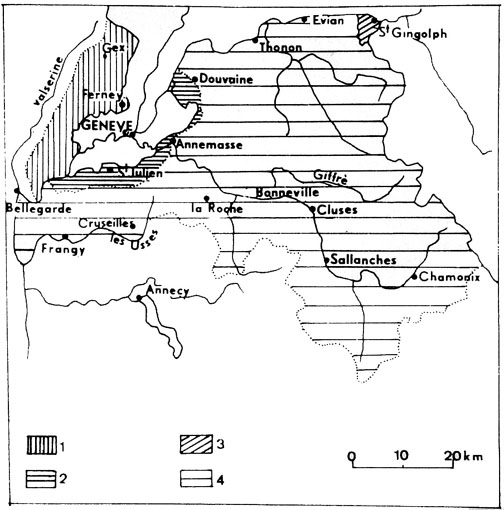

Les Zones de 1815-1816

Parler des zones franches aujourd’hui nous renvoie à l’histoire des XIXe et XXe siècles, soit aux importantes négociations territoriales qui ont suivi la fin de l’Empire et du Département du Léman (1814) et au Congrès de Vienne (1815).

En effet, pour mener à bien son rattachement à la Confédération helvétique, la République de Genève doit devenir un Canton suisse politiquement; obtenir un territoire plus étendu et d’un seul tenant (pour se prémunir d’une invasion française), et enfin être rattachée physiquement à la Suisse (Versoix est alors français).

Plusieurs remaniements territoriaux sont proposés, dont l’un – défendu par Charles Pictet-de Rochemont au Congrès de Vienne – prévoit la création d’un territoire borné par les frontières physiques que sont les crêtes du Jura, du Vuache, du Salève et des Voirons. Mais ces projets n’emportent pas l’adhésion, car la France, la Sardaigne et certains Genevois craignent un trop grand apport de catholiques dans la Genève réformée.

Après de féroces négociations, des compromis sont trouvés qui offrent à la fois l’«arrondissement» du territoire genevois et le «reculement» de certaines douanes:

- En 1815, lors du Traité de Paris, la France cède à la Confédération – contre l’abandon de droits sur Mulhouse – les communes du Pays de Gex nécessaires au désenclavement du Mandement, de la Campagne et de Genthod. De plus, «la ligne des douanes françaises» est reculée sur l’ouest du Jura, laissant en dehors le pays de Gex.

- En 1816, lors du Traité de Turin, le roi de Sardaigne cède à la Confédération les communes permettant le désenclavement de Jussy, en échange de la commune de Saint-Julien. Là aussi, une zone franche est créée, comprenant St-Julien, le Salève et Annemasse.

Les zones franches gessiennes et sardes garantissent la libre circulation des denrées et constituent en quelque sorte la «réserve agricole» de Genève.

Les zones franches:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Zone du Pays de Gex, 1815

- Zone sarde, 1816

- Zone sarde, 1829

- Grande Zone française dite de l’Annexion, 1860-1923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les zones 1, 2 et 3 ont été rétablies en 1934.

1. Charles Pictet-de Rochemont, gravure [non reproduit]

2. Fac-similé de la 1re carte du Canton de Genève employée par Pictet-de Rochemont pendant sa 1re mission à Paris, en mars 1814 (collection Dumur, AP 247/V/127 a) [non reproduit]

3. Carte des limites du canton de Genève du côté de la Savoie, 3e feuille, depuis l’ancienne limite de Jussy jusqu’au lac. Carte conforme au procès-verbal de délimitation du 15 juin 1816, signée Provana de Collegno et Charles Pictet-de Rochemont (Plans annexes des traités 6 – Annexe de Savoie 37) [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/7-les-zones-franches-1/

8. Les zones franches (2)

La Grande Zone, 1860

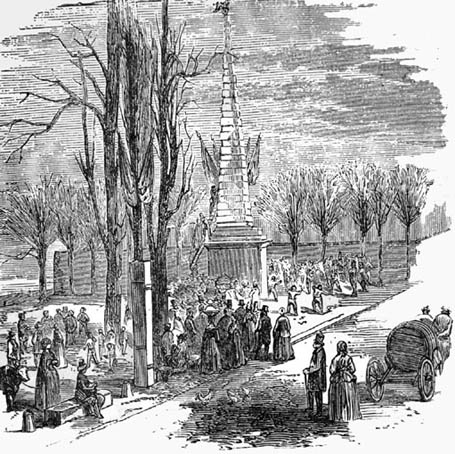

En 1860, l’annexion de la Savoie par Napoléon III provoque une vive inquiétude tant du côté Suisse, qui craint l’encerclement complet de Genève par la France, que du côté de la Savoie du Nord, qui demande son rattachement à la Confédération. Finalement un plébiscite est organisé sur le réunion de la Savoie du Nord à la France et, pour s’assurer un vote favorable, Napoléon lui offre le statut de zone franche… et le «Oui et Zone» l’emporte. La Grande Zone est ainsi étendue au Genevois, au Chablais et au Faucigny.

Le conflit des Zones franches, 1919-1933

A la suite de la Première Guerre mondiale, le Traité de Versailles (1919) supprime la zone de l’Annexion et prévoit le remplacement du régime des zones par des accords commerciaux régionaux, ce que la Suisse refuse par référendum populaire. En 1923, le gouvernement Poincaré supprime unilatéralement les zones et ramène le cordon douanier à la frontière politique. La Suisse objecte alors que si la Zone d’Annexion est effectivement une création française, les zones gessiennes et sardes, par contre, sont contractuelles et garanties au niveau international.

Le différend est alors porté devant la Cour de Justice internationale de La Haye, en 1928. Après une procédure longue et compliquée, la France est condamnée à rétablir les deux Petites Zones, c’est à dire à reculer ses cordons douaniers et à respecter les Traités de Paris (1815) et de Turin (1816).

La sentence arbitrale de Territet, 1933

La France et la Suisse, qui n’arrivent pas à s’entendre sur l’exécution de la sentence de La Haye, demandent un nouvel arbitrage. La sentence de Territet, formulée en 1933, constitue la base du régime actuel des zones. Elle règle des aspects commerciaux entre la Suisse et les zones françaises; par exemple, les marchandises étrangères entrent dans la zone en franchise de droits de douanes, mais sont passibles de taxes fiscales; les produits agricoles des zones entrent en franchise en Suisse, librement ou avec des contingents. Mais cette sentence n’est pas appliquée.

4. Deux cartes dressées par Louis Blondel, Formation du territoire genevois et Les Zones franches, pour l’Atlas historique de la Suisse, 1958 (PP 202 et PP 203) [non reproduit]

5. Les habitants de Thonon enlevant les drapeaux suisses. Thonon avait pétitionné en faveur de la Suisse. Gravure parue dans L’Illustration en 1860

6. Requête présentée par les Habitants du Pays de Gex à Messieurs les Membres de la Cour de Justice Internationale de La Haye, 1928-1933 (Chemins de fer D 6.7) [non reproduit]

7. Plan établi en octobre 1933 pour servir aux négociations franco-suisses relatives à la fixation de la limite intérieure de la zone sarde de 1816, feuille 5, entre Hermance et Douvaine. Les trois systèmes utilisés sont: en noir, du centre du village au centre d’un autre village; en rouge, en passant par les premières maisons des villages; en bleu, en suivant les lignes naturelles que sont rivières et chemins (Plans annexes des traités 14) [non reproduit]

8. Diverses publications sur l’arbitrage et la sentence de Territet (Chemins de fer D 12.9) [non reproduit]

Affiche de propagande pour l’aide volontaire à l’agriculture, par Noël Fontanet, 1940 (AP 21.59)

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/8-les-zones-franches-2/

9. Les améliorations foncières

Pendant la première moitié du XXe siècle, la campagne genevoise est l’objet d’immenses chantiers qui vont la transformer en profondeur: les améliorations foncières.

Souhaités par Berne, ces travaux bénéficient de subventions cantonales et fédérales. Ils sont menés par les syndicats de drainage et de remaniement parcellaire des différentes rivières (les premiers datent de 1904), et placés sous la direction d’ingénieurs agricoles et sous la surveillance de conseillers et d’inspecteurs du service cantonal de l’agriculture. En tout, ce «programme extraordinaire» concerne 2366 hectares du canton. S’il semble bien que les communes genevoises les plus concernées par ces modifications sont les catholiques, M. Zumkeller rappelle cependant que les communes protestantes ont déjà connu des remaniements et aménagements à la fin du XVIIIe siècle, lors de la création des grands domaines patriciens.

L’exiguïté du territoire genevois ne permettant pas de «colonisation intérieure», les améliorations foncières semblent alors la seule façon d’accroître la surface agricole: elles visent la valorisation des terres – pour permettre la suppression de la jachère – grâce au redécoupage et à la redistribution des propriétés, ainsi que par le défrichement des haies, buissons et bois (131,1 hectares). Mais l’aspect le plus spectaculaire de ce chantier se trouve sans aucun doute dans les gigantesques travaux d’assainissement qui servaient de préalable au remaniement. En effet, les drainages et assèchements ont permis non seulement de gagner des terres cultivables (100 hectares, essentiellement pour des champs de céréales), mais aussi d’éradiquer le paludisme. Les AEG conservent les plans et la riche correspondance des syndicats de drainage, documents qui témoignent autant de l’ambition du projet – voir les rapports divers, analyses des terres ou profils géologiques – que des mille et une difficultés rencontrées, qu’il s’agisse de l’opposition des propriétaires, de la surveillance des travaux, de la modification de projets, du remboursement des frais, de l’engagement de chômeurs, du retard des livraisons de matériel, ou encore de la mauvaise qualité des drains livrés.

Aujourd’hui, l’ironie veut que, mutatis mutandis, comme l’écologie et le respect de l’environnement sont devenus la préoccupation majeure, un de nos «grands chantiers» consiste en la renaturation de ces mêmes rivières. En effet, le pari que nous avons à relever n’est plus d’œuvrer en vue d’une illusoire possibilité de vie autarcique, mais consiste bien plutôt en la sauvegarde et le maintien de la biodiversité.

Les chantiers de drainage et de remaniement parcellaire de la Seymaz 1914-1929

1-2. Si, sur les photographies de 1921-1925, la plaine de la Seymaz apparaît bien «propre en ordre» après travaux, d’autres photos rappellent que les chantiers ont parfois été périlleux: tranchées très profondes (5 m.) et étroites, ou sans cesse inondées comme à Meyrin-Mategnin, par exemple (Intérieur Ldb 45)

3. Projet d’assainissement de la Seymaz, rapport de l’ingénieur rural J.-C. Berthoud. L’ampleur du projet et le grand nombre d’intervenants apparaissent bien à la lecture de ce rapport (Intérieur Ldb 8, 23 déc. 1920) [non reproduit]

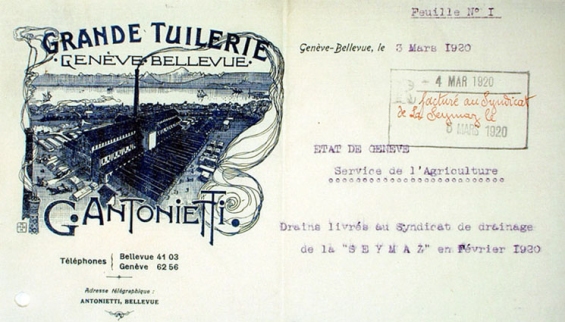

4. Lettre de l’entreprise de drainage François Estier – remarquer les machines de chantier – et liste récapitulative des drains livrés par la Grande Tuilerie de Bellevue en février 1920, 1re page (Intérieur Ldb 9, 17 janvier 1922 et Ldb 8, 3 mars 1920)

5. Lettre du Syndicat de la Seymaz soulignant la mauvaise qualité de trop nombreux drains: «La quantité des drains de mauvaise qualité est si élevée, que nous ne pouvons pas obtenir actuellement les drains de différents calibres qui nous sont nécessaires. […] M. le surveillant demande en outre le triage des drains déjà sur notre chantier.» (Intérieur Ldb 9, 20 mai 1921) [non reproduit]

Marais de la Pallanterie, 1920-1925

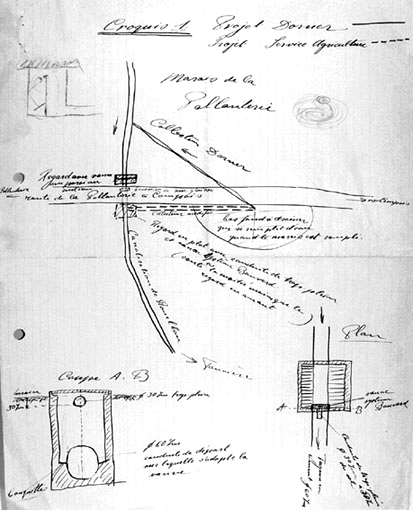

6. Croquis de deux variantes du projet d’assèchement, l’un, par Ch. Dorner, du syndicat, place le regard et le collecteur en amont de la route de Campois, l’autre, du service d’agriculture, les place en aval (Intérieur Ldb 9, 22 août 1921)

7. Photographies avant drainage – les plus âgés se rappellent encore y avoir fait du patin l’hiver, dans les années 20 – et après drainage: culture d’avoine (Intérieur Ldb 45) [non reproduit]

Marais de Rouëlbeau, 1919-1925

8. Profil géologique du marais, par F. Kuhn: tourbe, craie et terre glaise (Intérieur Ldb 9, 10 mai 1921) [non reproduit]

9. Photographies avant et après drainage et remaniement: culture d’avoine (Intérieur Ldb 45) [non reproduit]

10. Trois documents sur la préservation du château et du site de Rouëlbeau.

En 1921, l’Association des chasseurs du canton de Genève et les «naturalistes», soit les associations de sauvegarde du patrimoine historique, botanique et zoologique, se regroupent en faveur de la préservation de ce petit territoire à la «valeur scientifique indiscutable» et rare. Suite à un recours, la décision de classement du site (du 31 mai 1921) est cassée, et seuls les proches abords des ruines sont épargnés par le drainage (Intérieur Ldb 8, 27 nov. 1919; Ldb 9, 30 oct. 1921 et Ldb 9, 16 mars 1922) [non reproduit]

Bassin de l’Aire, 1912-1940, partie située au sud-est de Confignon

11. Sur ce photomontage de photographies aériennes préparatoire au nouveau cadastre (1937-1938), la nouvelle digue et la «cicatrice» encore récente de l’ancien cours de l’Aire apparaissent clairement (flèche a). On y remarque encore la trace en forme de pattes d’oie des drainages (flèche b), et – spécialement au sud de la digue – le résultat du remaniement parcellaire, avec ces terrains que l’on peut qualifier de «géométriques et rationnels» (1:2500; 1972va001, n° 29) [non reproduit]

12. Cette photographie aérienne de 1996 présente le cours de l’Aire peu avant les travaux de renaturation entrepris depuis 2002. Elle permet aussi d’appréhender l’extension des constructions, aussi bien résidentielles qu’industrielles (2004va009, orthophoto, n° 495-116) [non reproduit]

13. Enfin, pour mieux se situer, le plan du projet de renaturation du bassin de l’Aire, publié dans la Fiche-rivière n° 3, L’Aire, aux pages 34-35 [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/9-ameliorations-foncieres/

10. L’application du plan Wahlen

La «bataille des champs» (1940-1946)

En 1937, la crispation de la situation internationale, l’intérêt des pays étrangers pour l’économie de guerre et le souvenir des privations de 1914-1918 incitent l’autorité fédérale à organiser un programme spécial d’approvisionnement et de stockage de denrées. En prévoyance de la guerre, une première extension des cultures est décidée en 1939.

Mais c’est le 15 novembre 1940 que Friedrich T. Wahlen – le chef de la production agricole et de l’économie domestique à l’Office fédéral de guerre pour l’alimentation – présente son plan directement au public. Son but est de subvenir aux besoins alimentaires de la Suisse, sans plus dépendre d’importations, en partant de l’hypothèse que le conflit serait très long et l’isolement complet. C’est pourquoi le plan préconise un grand accroissement de la production grâce à une augmentation maximale des surfaces cultivées (de 183’000 hectares à 500’000 ha).

Le plan Wahlen s’organise autour les points suivants: la gestion sévère des réserves; le labour de toutes les terres ouvertes; l’utilisation rationnelle de tous les moyens de production: machines-outils, bêtes de trait… mais aussi de la main-d’œuvre, et cela «en limitant sans distinction toutes les activités n’ayant pas un intérêt vital».

Basé sur une réflexion de fond sur ce qu’est et ce que représente la production agricole, sur des évaluations solides de la capacité des sols, et relayé – il faut l’avouer – par une propagande habile, le plan Wahlen suscite un incroyable élan civique et de solidarité en faveur de l’agriculture. De programme de lutte contre la faim et pour l’autarcie, le plan devient le vrai symbole de la résistance et de l’indépendance de la Suisse. «Par le pain de chez nous, nous tiendrons jusqu’au bout», dit le slogan de W. Günthart.

1 à 3. Trois tableaux statistiques sur la production animale entre 1939 et 1940, sur celle de blé et de pommes de terre en 1939 et sur les prévisions de production souhaitées (4 feuillets, Intérieur Lg 66) [non reproduit]

4. Texte d’une causerie radiophonique sur le plan Wahlen, par Isaac Anken, conseiller d’Etat, le 9 janvier 1941 (Intérieur Lg 66) [non reproduit]

5. Compte-rendu de la conférence d’Isaac Anken à l’Athénée, article paru dans La Suisse du 28 janvier 1941 (Intérieur Lg 66) [non reproduit]

6. Portrait de Friedrich T. Wahlen [non reproduit]

7. A Onex, le terrain de golf est sacrifié au plan Wahlen; les joueurs ignorent la herse [non reproduit]

8. Notes prises lors d’une conférence en février 1941. Le plan Wahlen part d’une réflexion de fond sur ce qu’est l’agriculture (3 cartes, Intérieur Lg 66) [non reproduit]

9. Lettre du Département fédéral sur l’importance des cultures maraîchères en Suisse, les perspectives d’avenir et l’organisation du ravitaillement en légumes, mai 1941 (Intérieur Lg 66) [non reproduit]

10. Transcription d’une conférence de F.-T. Wahlen, de 1942, sur les 4e et 5e étapes du plan. L’accent est porté sur la poursuite de l’extension et l’intensification des cultures, la gestion et le rationnement des engrais, carburants et ciments, l’affermage forcé «qui ne porte pas en lui le germe destructif de la propriété familiale», et le souhait «d’avoir encore quelque chose à offrir au peuple.» (Intérieur Lg 66) [non reproduit]

11. Cueillette des haricots sur le terrain de la rue Chauvet en 1943 (photographie publiée dans la rubrique «Notre plan Wahlen» en juin 44)

Les Ateliers de Sécheron, comme toutes les entreprises suisses, participent à l’extension des cultures, qui est d’«intérêt vital». La revue Vie et travail aux Ateliers de Sécheron, qui informe des difficultés d’approvisionnement des matières premières et des exportations, rend aussi régulièrement compte des travaux et résultat des cultures. Les surfaces maraîchères de l’entreprise représentent jusqu’à 14 hectares.

12. Récolte de pommes de terre sur le terrain de la rue Chauvet (Vie et travail aux Ateliers de Sécheron) [non reproduit]

A la base même de toute la planification de F.-T. Wahlen se trouve le Cadastre fédéral de la production agricole par commune. Bien que d’un aspect peu engageant, ces cahiers établissent un état des lieux communal extrêmement précis et constituent une véritable mine de renseignements. Chaque cahier contient d’abord des informations générales sur la commune, les habitations et la population, sur le nombre et les types d’exploitations agricoles, ainsi qu’un recensement des machines agricoles et des chevaux de trait. Puis quelques pages sont consacrées aux débouchés de la production, aux voies de communication, à la culture et à l’élevage. Enfin se trouve, accompagnée d’un plan et de photographies aériennes, la description des différents secteurs qui composent la commune. C’est au niveau de ces secteurs, véritables unités géologiques ou économiques, que figurent les recommandations visant l’extension des cultures grâce à la «colonisation intérieure».

13. Introduction de Wahlen aux cahiers du Cadastre agricole: «Commencé au mois de décembre 1938» dans le but «d’établir […] quelles étaient les possibilités optimales de l’extension de la culture des champs», même si, entre cette date et juin 1944, une «colonisation intérieure» accrue est nécessaire (1986 va 10.51) [non reproduit]

14. Page donnant des indications générales sur la commune (ici: Anières, p. 3), superficie, qualité du sol et du sous-sol, l’habitat et la population [non reproduit]

15. Page décrivant différents secteurs de la commune (ici: Bernex, p. 18). Noter les recommandations «buissons à défricher», «possibilités de colonisation» ou encore «bons chemins» [non reproduit]

16. Quelques cahiers du cadastre agricole par commune [non reproduit]

17. Page où figure le découpage des différents secteurs de la commune de Meinier, à comparer au montage photographique suivant [non reproduit]

18. Montage de photographies aériennes préparatoire au nouveau cadastre (1937-1938) pour la commune de Meinier (1:2500; 1972va001, no 73) [non reproduit]

Pour son créateur et de jeunes agronomes suisses, le plan Wahlen devait être la première étape d’une refonte complète de la politique agricole, qui aurait dû se trouver à la base même de la politique économique suisse.

Cependant, le plan n’atteint pas ses objectifs, car si l’auto-ravitaillement passe de 52 à 59%, la qualité nutritive accuse une perte importante (de 3200 à 2200 calories/habitant), alors que la surface labourée ne s’élève qu’à 352’000 hectares au lieu des 500’000 espérés.

Dès 1942 déjà, le manque de main-d’œuvre, la grogne des régions d’élevage, la persistance des importations, l’épuisement d’un sol très sollicité et peu engraissé en fumier – l’extension des cultures se faisant souvent au détriment de l’élevage – concourent à un net ralentissement du plan.

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/10-lapplication-du-plan-wahlen/

11. Création des zones

Essentiellement focalisé sur la ville, l’historien fait toujours commencer la Genève moderne à l’époque fazyste, soit à la démolition et la réaffectation des terrains des fortifications, au milieu du XIXe siècle.

Après la planification et l’organisation des différents quartiers de la cité et des communes ralliées à la ville (les Eaux-Vives, Plainpalais et le Petit-Saconnex), Genève se trouve à nouveau à l’étroit. Le développement des voies de circulation permet de gagner des régions jusqu’ici restées agricoles, et d’y bâtir industries ou villas.

Et, si la loi de 1918 contient déjà la division entre zone urbaine et zone campagne, voici quelques autres jalons importants de la législation du territoire.

En 1920, sans doute consciente de l’exiguïté de son territoire, Genève se dote d’une loi qui est novatrice pour toute la Suisse: la loi pour la conservation des «monuments, objets et sites ayant un caractère historique, scientifique ou esthétique et classé comme tel».

En 1929, l’importance de l’expansion pousse les autorités à créer et définir les cinq zones que nous connaissons:

- 1re zone: la cité prise dans les anciennes fortifications

- 2e zone: les quartiers bâtis sur les anciennes fortifications et leurs abords directs

- 3e zone: la périphérie urbaine, divisée entre propriétés et terrains à bâtir et les quartiers de villas

- 4e zone: zone intermédiaire entre les quartiers urbanisés et la zone rurale (Carouge et les villages)

- 5e zone: le reste du canton, promis aux villas et aux exploitations rurales.

En 1952, effrayée par la rapidité de la disparition de la surface agricole et les besoins alimentaires d’une population qui s’accroît rapidement, Berne souhaite la création de mesures de maintien de la propriété rurale. Le Grand Conseil adopte alors une loi qui apporte enfin la distinction entre la zone des villas, 5e zone A, et la zone proprement agricole, 5e zone B.

Depuis 1952, pour sans cesse tenter de réfréner les crises expansionnistes de la ville, de nombreuses lois de protections sont créées: protection de la forêt et des lisières (1954), des eaux et des berges (1961 et 1975), création de la «zone protégée» pour défendre les villages (1961), et d’autres encore.

Enfin, en 1979, lorsque la loi fédérale sur l’aménagement du territoire est adoptée, Genève est précurseur: les mesures préconisées par Berne sont déjà en vigueur dans notre canton.

1. Plan des zones de construction de Genève et de sa banlieue d’après la loi du 9 mars 1929. Pour des questions évidentes de format, l’exemplaire exposé est centré sur la zone urbaine. Les AEG conservent également le plan complet, avec le territoire cantonal (1:1000; PP 260) [non reproduit]

2. Plan annexé à la loi du 19 décembre 1952, définissant les zones 5 A dévolue aux villas et 5 B, la zone agricole (1:25’000; 1952va001/1) [non reproduit]

Deux destins communaux: conservation rurale versus volonté d’urbanisation

Alors que certaines communes arrivent à garder leur caractère rural, comme Jussy ou dans une moindre mesure Corsier, d’autres connaissent une autre histoire, comme la commune de Meyrin. Le tour d’horizon des divers plans annexés au Registre du Grand Conseil sur les aménagements et les modifications des zones d’affectation est particulièrement parlant.

En effet, pour la période 1958-2000, Jussy et Corsier ont surtout connu des améliorations de leurs infrastructures routières et la création de zones de verdure, d’équipements publics et sportifs (zone 4 B protégée).

La commune de Meyrin, par contre, suite à la très grave pénurie de logements des années 60, a été pionnière en accueillant la première des cités satellites genevoises. En quelques années, 15’000 nouveaux habitants s’installent dans des barres d’immeubles situées non loin du village ancien. Sur la même période (1958-2000), ce sont plus de 32 plans qui ont été joints au Registre du Grand Conseil, dont presque tous sont des extensions des zones de construction (et cela sans compter l’aéroport ni le CERN).

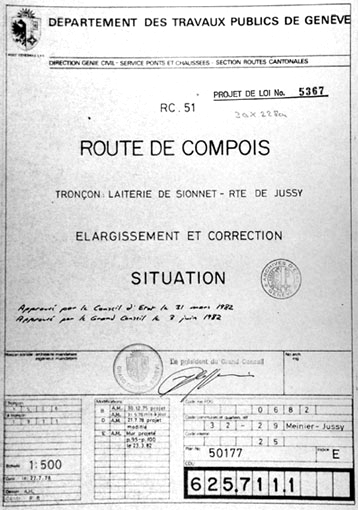

3. Plan des zones de la commune de Corsier adopté par le Grand Conseil le 6 avril 1962 (1:5000; R.G.C. Ann. Plans, 2420)

4. Plan de l’élargissement et de la correction de la route de Compois, entre la Laiterie de Sionnet et la route de Jussy, sur les communes de Meinier et de Jussy. Plan adopté par le Grand Conseil le 3 juin 1982 (1:500; R.G.C. Ann. Plans, 5367)

5. Jussy: facettes d’un partimoine (collectif) publication de la direction du patrimoine et des sites, DAEL, 2000 (B 2304) [non reproduit]

6. Communes de Meyrin et Satigny, création d’une aire de développement industriel et modification de l’aire de développement 5 A. Plan adopté par le Grand Conseil le 20 juin 1969. (1:5000; R.G.C. Ann. Plans, 3304) [non reproduit]

7. Commune de Meyrin, plan d’expansion des zones adopté par le Grand Conseil le 6 avril 1962. (1:5000; R.G.C. Ann. Plans, 2265) [non reproduit]

8. Deux photographies de la cité Meyrin, vers 1960 et 1990, tirées de la plaquette Meyrin éditée par le Conseil administratif, 1990 (B 791) [non reproduit]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/11-creation-des-zones/

12. Développements récents

Développement urbain

Le monde agricole genevois, en plus de la nouvelle loi en préparation, connaît de très nombreuses transformations, parmi lesquelles il faut compter la réaffectation de certaines parcelles en terrains à bâtir. En effet, la crise actuelle du logement et les prévisions du plan directeur promettent la construction de 9500 nouveaux logements d’ici 2015. Le plan directeur a même quantifié que les besoins atteindraient 32’000 logements d’ici 20 ans.

Pour certains, la solution de développement réside dans la collaboration transfrontalière. Le Comité régional franco-genevois, fondé en 1994, cherche à définir les orientations du développement avec une vision régionale et se trouve à l’origine du projet territorial «Rectangle d’or», qui regroupe l’Etat de Genève et la Communauté des communes du Pays de Gex. Le Conseil du Léman (fondé en 1987) consiste en un groupe de concertation dans lequel sont représentés les cantons de Genève, Vaud et Valais, ainsi que les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. Sans oublier l’Association franco-valdo-genevoise pour le développement des relations interrégionales (Agedri, fondée en 1985).

Paysage et alimentation

Le rôle même de la zone agricole, comme en témoignent le plan directeur et les choix politiques actuels, change fortement: sa première raison d’être n’est plus l’approvisionnement nutritif de la population, mais un rôle idéalisé par le citadin, qui la veut comme poumon de la cité, zone de sport ou de délassement et quartier de nature préservée. Le monde paysan se trouve alors déstabilisé car investi d’une mission différente: d’exploitant agricole, il ne peut se résoudre – avec raison – à voir son rôle réduit à celui de gardien du paysage et de zones de détente.

Plusieurs lois et projets de préservation naturelle ont vu le jour, comme la renaturation des rivières, l’interdiction de la chasse. Les plus intéressants sont sans doute ceux qui offrent un rapport contractuel aux exploitants agricoles, comme le projet «Perdrix grises» (1991), qui vise la reconstitution dans la Champagne d’un réseau naturel de haies et friches de 6 km2 propice au retour de la perdrix. Ou encore la création du réseau agro-écologique «Réseau COLVER» (Collex-Bossy et Versoix, 1999), qui cherche le maintien des exploitations agricoles, le développement de l’agrotourisme (pédestre, cycliste, équestre), la sauvegarde de la biodiversité (zones de compensation écologique) et enfin la mise en valeur du patrimoine.

Au niveau alimentaire aussi, de nombreux projets existent, comme les initiatives de diverses associations tels les «Jardins de Cocagne», coopérative maraîchère créée en 1978, qui pratique l’exploitation agricole collective et l’approvisionnement de ses adhérents en produits biologiques; ou «Tourne-Rêve», qui propose une agriculture contractuelle de proximité.

Et si certains produits genevois, comme les cardons ou le vin, connaissent depuis quelques années un succès grandissant, il ne faut pas oublier de mentionner le tout nouveau label social «Genève région – Terre Avenir » (mars 2004). Basé sur la proximité des exploitations, la qualité et la traçabilité des produits ainsi que sur le prix équitable payé au producteur, ce label trouve une raison supplémentaire dans la lutte contre le sentiment diffus d’insécurité, né à la suite de la crise de la vache folle et de la menace transgénique, et renoue avec le souci – oublié ces dernières décennies – de la souveraineté alimentaire.

Connaissance du territoire

Depuis le cadastre de la production agricole promu par F.-T. Wahlen, d’autres cadastres spécifiques ont été réalisés, comme par exemple celui des zones viticoles (1960-1974), dont les AEG conservent des tirages (1996va10.23.11). Plus récemment, en 1997, le Système d’Information du territoire genevois (SITG) crée «GeoKiosk», un outil informatique qui regroupe les informations provenant des administrations du Canton, de la Ville, des communes, ainsi que des Services industriels (SIG). Si la numérisation des données s’achève en 2000, le projet ne cesse depuis d’être perfectionné… et même récompensé par les professionnels de la géomatique. C’est grâce à ce travail de longue haleine que l’on peut aujourd’hui consulter le «Guichet cartographique du Canton de Genève» par Internet et trouver des informations aussi bien sur les rues, les arrêts TPG, les zones, le patrimoine, la culture ou le sport.

Diverses publications récentes sur le territoire genevois [non reproduites]

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/12-developpements-recents/

13. Zone agricole, quel avenir?

Par Monsieur Erwin Oberwiler

Développement de l’urbanisation de 1950 à 2000. Evolution vraisemblable jusqu’en 2025/50

En 1950, le canton de Genève ne comptait que deux villes: Genève et Carouge; toutes les autres communes se composaient de villages plus ou moins grands. Le canton de Genève représentait les 4/5 de la totalité de population dans le bassin entre le Jura et le Salève, la région valdo-française le 1/5 restant.

En 2000, la population des communes suburbaines était équivalente à celle de la Ville de Genève. Les 2/3 des habitants du bassin concernaient le canton de Genève, 1/3 la région valdo-française.

Si la forte progression constatée depuis 2000 se poursuit, le chiffre annoncé de 800’000 habitants en 2050 sera même déjà atteint dès 2025.

Grâce à une réglementation stricte, la préservation de la zone agricole a pu être assurée jusqu’à aujourd’hui. Avec un étalement d’habitats à faible densité, elle sera mise en péril. Une prise de conscience devient incontournable. Ce phénomène rampant s’est déjà produit dans la couronne de l’agglomération, principalement sur la côte vaudoise et sur le territoire français.

Evolution de la population résidante depuis 1850

Tableau des variations intercensitaires (source: Office cantonal de la statistique)

| Période | Population résidante au début de la décennie | Nouvelle population | |

| 1850 – 60 1860 – 70 1870 – 80 1880 – 88 1888 – 1900 1900 – 10 1910 – 20 1920 – 30 1930 – 41 1941 – 50 1950 – 60 1960 – 70 1970 – 80 1980 – 90 1990 – 2000 2000 – |

64’146 82’876 88’791 99’712 105’509 132’609 154’906 171’000 171’366 174’855 202’918 259’234 331’599 349’040 379’190 410’232 |

18’730 5’915 10’921 5’797 27’100 22’297 16’094 366 3’489 28’063 56’316 72’365 17’441 30’150 31’042 ? |

29,20% 7,14% 12,30% 5,81% 25,69% 16,81% 10,39% 0,21% 2,04% 16,05% 27,75% 27,91% 5,26% 8,64% 8,18% ? |

En plus des phénomènes généraux (les services multiples, l’hygiène, les salaires élevés, le confort) qui provoquent continuellement l’attirance de la population vers les grands centres, les villes, quelques aspects spécifiques ressortent très lisiblement de ce tableau statistique:

| Période | Population résidante au début de la décennie | Nouvelle population | |

| 1850 – 60 1860 – 70 1870 – 80 1880 – 88 1888 – 1900 1900 – 10 1910 – 20 1920 – 30 1930 – 41 1941 – 50 1950 – 60 1960 – 70 1970 – 80 1980 – 90 1990 – 2000 2000 – |

64’146 82’876 88’791 99’712 105’509 132’609 154’906 171’000 171’366 174’855 202’918 259’234 331’599 349’040 379’190 410’232 |

18’730 5’915 10’921 5’797 27’100 22’297 16’094 366 3’489 28’063 56’316 72’365 17’441 30’150 31’042 |

29,20% 7,14% 12,30% 5,81% 25,69% 16,81% 10,39% 0,21% 2,04% 16,05% 27,75% 27,91% 5,26% 8,64% 8,18% ? |

1850-1960: la forte régression de la population active dans le secteur primaire (agriculture) et son transfert vers l’industrie, dans les villes.

1914-1945: la stagnation pendant la crise économique et les guerres avec un fort départ de la population étrangère.

1945-1973: l’accélération forcée après la période de repli, l’arrivée massive d’une nouvelle population étrangère.

La poursuite d’une telle progression aurait provoqué pour les décennies suivantes une population de:

| 2000 | 695’000 |

| 2010 | 890’000 |

| 2020 | 1’140’000 |

| 2030 | 1’460’000 |

| 2040 | 1’870’000 |

| 2050 | 2’390’000 |

1973-2000: le choc pétrolier, l’instabilité économique et la réduction de procréation réduisent le taux d’augmentation de la population à un niveau raisonnable.

Dès 2000: nouvelle accélération: où allons-nous?

Habitants et population active 2000-2050

La Ville de Genève et les communes suburbaines représentent de loin la majorité des habitants résidant dans le bassin genevois. Quatre zones accusent un fort développement: la Côte du district de Nyon, le Pays de Gex (de Thoiry à Divonne), les régions autour de St-Julien et d’Annemasse. Le reste du bassin n’offre qu’un faible potentiel d’extension d’habitations et d’activités.

La répartition des emplois par rapport à la population dans les communes genevoises est inégale. Dans sept communes, qui représentent la large majorité d’habitants et d’emplois du canton, les places de travail dépassent considérablement le nombre de résidants actifs, soit:

- Ville de Genève de 47,5%

- Grand-Saconnex de 82,8%

- Pregny-Chambésy de 100,0%

- Meyrin de 109,1%

- Satigny de 333,3%

- Plan-les-Ouates de 100,0%

- Carouge de 91,8%

Dans toutes les autres communes, la population active dépasse le nombre d’emplois et doit donc obligatoirement trouver un emploi dans une autre commune.

Les 20 à 30% de la population active de France voisine et de la Côte vaudoise travaillent dans le canton de Genève.

Toutes ces inégalités provoquent un nombre considérable de déplacements.

Les zones de constructions existantes n’offrent qu’une augmentation limitée de la population actuelle, variable selon la commune.

Comparaison de forme d’urbanisation

Le Lignon équivaut à la Commune de Veyrier

3000 logements – 9000 habitants

Les Avanchets équivalent à la Commune de Collonge-Bellerive

2000 logements – 6000 habitants

La Tourelle (Petit-Saconnex) équivaut à la Commune de Pregny-Chambésy

1000 logements – 3000 habitants

Quartier Tours de Carouge

600 logements – 2000 habitants

Le coefficient d’utilisation (rapport entre la surface du terrain constructible et la totalité des m2 de planchers habitables) est variable selon les exemples cités:

1,2 pour Le Lignon et La Tourelle

1,5 pour Les Avanchets

1,9 pour le quartier des Tours de Carouge

0,1 à 0,2 pour les 3 communes

Le quartier des Tours de Carouge est, après la guerre, la première grande opération immobilière d’envergure (1958-62 – 1968-70), chapeautée par un promoteur (la Fondation) et un seul groupe d’architectes spécifique. Sa préparation a fait l’objet d’un semestre d’étude socio-culturelle, économique et technique à l’Ecole polytechnique de Zurich (Prof. Paul Waltenspuhl, architecte FAS et ingénieur SIA).

Cette réalisation équivaut au doublement en surface et en nombre d’habitants et d’activités du Vieux-Carouge. La nouvelle urbanisation se situe directement à côté et en lien direct avec l’ancienne cité sarde.

https://archives-etat-ge.ch/page_de_base/13-zone-agricole-quel-avenir/

14. Bibliographie